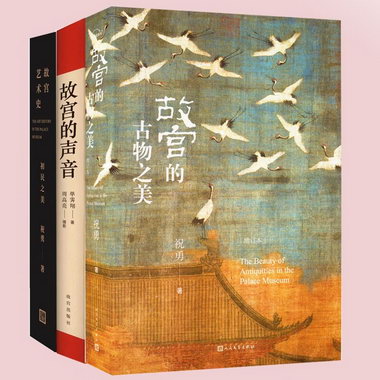

出版社:人民文學出版社 ISBN:9787020159659 商品編碼:10061844610062 代碼:272

"

產品特色

編輯推薦◎國家寶藏的前世今生,故宮藝術的典藏讀本 ◎了不起的中國古物,說不盡的華夏歷史,再現一段文明的營造之美 ◎故宮博物院第六任院長單霽翔力薦,收錄故宮及海內外博物館110餘幅高清詳圖 ◎“中國好書”入圍作品!加印十餘次、暢銷十餘萬冊!2022年升級再版,增量20%! ◎關於“故宮”,祝勇這麼說: 六百年的宮殿(到2020年,紫禁城剛好建成六百周年)、七千年的文明(故宮博物院收藏的文物貫穿整個中華文明史),一個人走進去,就像一粒沙被吹進沙漠,立刻就不見了蹤影。故宮讓我們收斂起年輕時的狂妄,認真地注視和傾聽。 ◎關於“古物”,祝勇這麼說: 我把這些物質稱作“古物”,而不是叫作“文物”,正是為了強調它們的時間屬性。每一件物上,都收斂著歷朝的風雨,凝聚著時間的力量。 ◎關於“美”,祝勇這麼說: 美不是奢華,不與金錢等值。美,是一種觀念,一種對生命的態度,是凡人的宗教,是我們為煙火紅塵裡的人生賦予的意義。了解這一點,我們纔能真正體會古物之美。 內容簡介《故宮的古物之美》是祝勇繼《故宮的風花雪月》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》之後推出的又一部“故宮美文”。在這本書中,祝勇選取了18件故宮藏品,以18篇散文講述一件件國家寶藏的前世今生,連綴起一部故宮裡的藝術史,再現中華文明的營造之美。祝勇筆下的“古物”通過一個時代的物質載體,折射同時代的文化精神。這是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪。 作者修訂了全書文字,調整了全書的圖文搭配,並將一篇創作談以及一篇關於故宮、關於古物、關於傳統文化的談話補錄於書末。 全書收錄故宮及海內外博物館110餘幅高清詳圖,全書使用100g全木漿紙四色印刷,精裝殼封采用麻布紋紙輔之以燙金工藝,精裝外封采用雅絲紋紙輔之以高精度印刷工藝,做工精良。書籍本身,既是美物。 作者簡介祝勇,作家、紀錄片導演,藝術學博士,祖籍渮澤,1968年出生於瀋陽,現任故宮博物院研究館員、故宮文化傳播研究所所長。 主要作品有《故宮的古物之美》《故宮的古畫之美》《故宮的書法風流》《在故宮尋找蘇東坡》等數十部著作。“祝勇故宮繫列”由人民文學出版社出版。 任《蘇東坡》等十餘部大型紀錄片總編劇,獲金鷹獎、星光獎等多種影視獎項。任國務院新聞辦、中央電視臺大型紀錄片《天山腳下》總導演,該片入選“新中國七十年紀錄片百部典藏作品”。 精彩書評祝勇以文學的方式書寫故宮,對於傳承傳統文化,樹立文化自信,很有意義。 ——王蒙(作家) 祝勇已經著魔一般陷入了昨天的文化裡。這樣的人不多。因為一部分文人將其視做歷史的殘餘,全然不屑一顧;一部分文人僅僅把它作為一種寫作的素材,寫一寫而已。祝勇卻將它作為一片不能割舍的精神天地;歷史的尊嚴、民間的生命、民族的個性、美的基因和情感的印跡全都深在其中。特別是當農耕社會不可抗拒地走向消亡,祝勇反而來得更加急切和深切。他像面對著垂垂老矣、日漸衰弱的老母,感受著一種生命的相牽。我明白,這一切都來自一種文化的情懷! ——馮驥纔(作家) 故宮歷史濃厚、人文荟萃,器具精美,是真正的“談笑有鴻儒,往來無白丁”。祝勇整日與蘇黃米蔡為伍,與瀋文唐仇為伴,他對中國文化的認知,有了一個妥帖的釋放點,也為他未來尋得了一個可靠的基礎。但說到底,還是他的心靜。他說,他在故宮的大部分時間,是在圖書館裡度過的,他讀的書,大多是繁體豎排沒標點的。在這爭名逐利的世上,他能不為利益所動,沉潛在中國文化的魅力裡,致力於讀書做學問,頗有《楚辭》裡“眾人皆醉我獨醒”的氣勢,在浮躁的今日,更顯出一種風度。 ——俞曉群(出版人) ……祝勇則是深省靜穆,像江南深深的小巷,像巷尾微瀾的古井,自是一派閑靜。祝勇的為人為文多是冷冷的不動聲色,但很干淨——氣味很干淨,心靈很干淨,其中蘊有足夠的真誠和內在的激情,有一種特殊的誠懇在裡面,是那種我喜歡的有真正感情的人,當然帶著坦然的目光(指目光中沒有任何企圖),帶著一種北方男人的力量…… ——冷冰川(藝術家) 目錄自序 故宮沙礫 它是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪 第一章 國家藝術 青銅器原本並不是“青”色,而是熟銅般的顏色 第二章 酒神精神 當後人輕輕挖開那些溫濕的泥土,就會呼吸到從前朝代的味道 第三章 動物妖嬈 一隻小小的仙鶴,似乎要把壺體的重量化為虛無 第四章 人的世界 在戰國時代,一定有人發現了戰爭的娛樂性質 第五章 巨像缺席 這些兵馬俑,於是成為秦始皇所設計的“未來世界”的一部分 第六章 案頭仙境 那時的人對世界所知甚少,這從反向上激發了他們對世界的想像 第七章 絕處逢生 文字落在竹簡上,就像雪落在地上,被大地迅速融化和接收 第八章 猶在鏡中 鏡子裡的美貌,後人永遠無法知曉 第九章 命若琴弦 在魏晉,男神已經取代楚辭漢賦裡的女神,成為身體與靈魂雙重完美的代言人 第十章 鐵騎銅鐎 一件鐎鬥,讓那個時代的軍中歲月,一下子眉目清晰起來 第十一章 裘馬輕肥 大唐帝國的裘馬輕肥,在酒意微醺中,滑過李白的詩句 第十二章 女性逆襲 這件唐代陶彩繪女俑,是我們文明裡的維納斯 第十三章 白衣觀音 它淨如圓月、眼瞼低垂的慈悲樣貌,足以跨越千年光陰 第十四章 雨過天晴 它們是日常生活的道具,是生活中最親切的那一部分 第十五章 一把椅子 中國人把流水造在家具裡,那樣不動聲色,又天衣無縫 第十六章 天朝衣冠 不知道她們是在用繁花來注釋自己的生命,還是在用自己的生命來供養繁花 第十七章 踏雪尋梅 一件古老的漆器,讓我升起對生活的無限渴望 第十八章 回到源頭 在我們的文明裡,《詩》纔是光 附錄一 安靜地躲在文字背後 創作給我的體會,是寫作者內心世界的斑斕,足以讓他忽略表面的風光 附錄二 創造一個大文化的視角去解讀故宮文物 在我眼中,這十八件文物並不是海面上孤立的一座座孤島,它們背後依托的是一個宏大的歷史框架 精彩書摘中國的青銅器,一出場就成了“國家藝術”,成了國家力量的像征。這不僅因為青銅器像征著財富,更因為它本身就是財富。科學家用攝譜儀對二裡頭青銅爵進行成分分析,發現其中92%是紅銅,7%是錫。這兩樣金屬,在當時無疑是貴金屬。夏商時代,數以千計、萬計的奴隸,分散在深山荒野,尋找著銅錫礦藏。甚至有學者分析,“這或許是導致夏、商都城頻繁遷移的原因之一”。 在那個時代,一座都城可以沒有壯闊的宮殿,卻不能沒有華麗的鼎,因為它,已經成為王朝正統性的像征。有人用“紀念碑性”(monumentality)來指明了鼎的重大意義:一方面,它具有內在的紀念性和禮儀功能;另一方面,它通過青銅的堅硬質感,克服權力的易碎性,使它得以永垂不朽。 但是,商朝並沒有像他們希望的那樣永垂不朽。這個王朝在這座最後的都城度過了最後二百七十三年之後,在第三十代商王帝辛(也就是人們所說的商紂王)的淫亂中,土崩瓦解了。紂王寵愛妲己,讓一個名叫涓的樂師專門為她制造淫亂之聲,然後他們一起,沉浸在“北裡之舞,靡靡之樂”中。當然他最重要的發明,是他招來大批戲樂,聚集在沙丘,然後“以酒為池,以肉為林,使男女裸相逐其間,為長夜之飲”。 ——第一章:國家藝術 時代的暗夜裡,隻有張華在秉筆嫉書。 那時候的張華,官至右光祿大夫,還沒有被斬首滅門,用《晉書》裡的話說,“名重一世” 。楊芷死後,他立即寫下一篇文章,用來批評和規勸賈南風。 一千七百多年後,我坐在書房裡,翻開書頁,找到了那篇《女史箴》。張華說: 人咸知修其容,而莫知飾其性;性之不飾,或愆禮正;之藻之,克念作聖。…… 意思是說,每個人都知道打扮外貌儀表,卻不知道也要修飾內存的本性;如果不作內心的修煉,就會失態失禮;隻有時時照鏡子、洗洗澡、出出汗,人品性格纔能日趨完美。 鏡子,這日常生活的用具,在中國文學與繪畫中,被轉換成對歷史與正義的隱喻。 到了東晉,有一個名叫顧愷之的大畫家,將《女史箴》畫成《女史箴圖》【圖8-3】【圖8-4】。 在中國人的觀念中,歷史是一面更大的鏡子,所有的善、惡、美、丑,在它面前都無所遁形。假如說實物的鏡子為我們觀察自己增加了空間的視角,那麼歷史這個虛擬的鏡子就為我們認識自己拉開了時間的縱深,在亙古無垠的時間裡,在“前不見古人,後不見來者”的蒼茫中看見歷史、確認自我的存在,而不至於永遠囚禁在個人經驗的狹窄牢房內。透過歷史這面鏡子,中國人不僅可以看清自己的當下,還可以看到自己的過去和未來。 ——第八章:猶在鏡中 所幸在今天的故宮,存著一件宋代妝窯天青釉弦紋樽【圖14-2】,讓我們在千年之後,看得見宋徽宗最愛的顏色,而不至於像當年的瓷工,對著“雨過天晴雲破處”的御批,不知所雲。 沒有什麼器物比唐三彩更能代表大唐熱烈、奔放的性格,也沒有什麼器物比汝窯瓷器更能代表北宋文人清麗、深邃的氣質,一如這件天青釉弦紋樽,雖是仿漢代銅樽造型,但它不再像青銅器那樣,以張牙舞爪的裝飾紋樣吸引眼球,而是以瓷釉作為美化器物的介質,色澤清淡含蓄,胎質細膩,造型簡潔脫俗,釉面上分布著細密的裂紋,術語叫開片,俗稱蟹爪紋或冰裂紋,那是由於胎、釉膨脹繫數不同而在焙燒後冷卻時形成的裂紋,汝窯瓷器在燒成後,這樣的開裂還會繼續,這使汝窯瓷器一直處於細小的變化中,似乎器物也有生命,可以老出皺紋。 唐的氣質向外的、張揚的,而宋的氣質則是向內的,收斂的——與此相對應,宋代的版圖也是收縮的、內斂的,不再有唐代的輻射性、包容性。唐朝的版圖可以稱作“天下”,但宋朝隻據有中原,北宋亡後,連中原也丟了,變成江南小朝廷,成為與遼、西夏、金並立的列國之一。唐是向廣度走,宋則是向深度走。正是由於唐代有廣度,使佛學發展,刺激理學興起,纔使宋有了深度。這變化反映在詩詞、繪畫上,也反映在器物上,所以,“晚唐以降,青綠山水盛極而衰,水墨山水取而代之,好比是絢爛的唐三彩隱入時間深處,天青色的宋瓷散發出形而上的微光。” ——第十四章:雨過天晴 “關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。” 河流、鳥鳴、美女、君子。這幾個意像,把我們帶回中國藝術長河的上遊。 那是一個黎明,世界空闊,飛鳥帶著清越的叫聲劃過天際。樹林裡的每一片葉子都濕漉漉的,萬物生長顯出自然煥發的本能。女人的身影從岸邊閃過,輕風吹起,裙衫拂動,河水逆光勾勒出她身體的線條,讓打量她的男子怵然心驚。這是我們這個民族的文化經典為我們描述的最初的畫面,比世界上任何國家的經典都美。 上帝說,要有光。 其實,時光並沒有光,它有時隻是一條幽暗的隧道。 在我們的文明裡,《詩》纔是光。 對於《詩》,中國人給予了般的地位,稱作: 《詩經》。 ——第十八章:回到源頭 前言/序言一 我不知道本書的寫成,有多少是出於一家著名刊物主編的威逼與利誘,有多少是出於自願,因為在寫過《故宮的隱秘角落》之後,我隱隱地有了寫故宮“古物”的衝動。 有一點是明確的:這注定是一次費力不討好的努力,因為故宮收藏的古物,多達一百八十六萬多件(套)。我曾開玩笑,一個人一天看五件,要全部看完,需要一千年,相當於從周敦頤出生那一年(北1017年)看到現2017年)。這實在是一件幸福的煩惱:一方面,這讓故宮成為一座“高大全”的博物館,故宮一家的收藏,已接近全國文物總量的一半,而且超過90%是珍貴文物,材美工良,是古代歲月裡的“中國制造”;另一方面,這龐大的基數,又讓展示成為一件困難的事,迄今為止,盡管故宮博物院已付出極大努力,文物展出率,也隻有0.6%。也就是說,有超過99%的文物,仍難以被看到,雖近在咫尺,卻遠似天涯。至於書寫,更不能窮其萬一——本書所寫十八篇,是一百八十六萬的多少分之一呢?這讓我感到無奈和無力。這正概括了寫作的本質,即:在龐大的世界面前,寫作是那麼微不足道。 二 這讓我們懂得了謙卑。我曾笑言,那些給自己掛牌大師的人,隻要到故宮,在王羲之、李白、米芾、趙孟頫前面一站,就會底氣頓失。朝菌不知晦朔,而蟪蛄不知春秋,這不隻是莊子的提醒,也是宮殿的勸誡。六百年的宮殿(到2020年,紫禁城剛好建成六百周年)、七千年的文明(故宮博物院收藏的文物貫穿整個中華文明史),一個人走進去,就像一粒沙被吹進沙漠,立刻就不見了蹤影。故宮讓我們收斂起年輕時的狂妄,認真地注視和傾聽。 故宮讓我沉靜——在這座宮殿裡,我度過了生命中最沉實和安靜的歲月,甚至聽得見自己每分每秒的脈博跳動;但另一方面,故宮又讓我躁動,因為那些逝去的人與事,又都凝結在這宮殿的每一個細節裡,挑動我表達的欲望—— 我相信在它們面前,任何人都不能無動於衷。 三 我把這些物質稱作“古物”,而不是叫作“文物”,正是為了強調它們的時間屬性。 每一件物上,都收斂著歷朝的風雨,凝聚著時間的力量。 1914 年在紫禁城內成立中國第一個皇家藏品博物館,就是以“古物”來命名的。它的名字叫——古物陳列所。如一百多年前《古物陳列所章程》所寫:“我國地大物博,文化。經傳圖志之所載,山澤陵谷之所蘊,天府舊家之所寶,名流墨客之所藏,珍贐並陳,何可勝紀……” 1925 年故宮博物院成立,1928 年北伐成功後,南京國民政府頒布《故宮博物院組織法》,將故宮博物院的內部機構,主要分成“兩處三館”,分別是秘書處、總務處、古物館、圖書館、文獻館,正式使用了“古物”一詞,而且“古物”的範圍,含納了圖書、文獻之外的所有文物品類,古物館的館長,也由當時故宮博物院院長易培基先生兼任,副館長由馬衡先生擔任(後接替易培基先生任故宮博物院院長),可見“古物”的重要性。 物是無盡的。無窮的時間裡,包含著無窮的物(可見的,消失的)。無窮的物裡,又包含著無窮的思緒、情感、盛衰、哀榮。 面對如此磅礡的物質書寫,其實也是面對無盡的時間書寫。我們每個人,原本都是朝菌和蟪蛄。 四 當我寫下每個字的時候,我知道自己陷入了不可救藥的狂妄,仿佛自己真如王羲之《蘭亭序》所說,可以“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”。 但我知道我不是寫《碧城》詩的李義山,“星沉海底當窗見,雨過河源隔座看”,一個人面對歲月天地,像敬澤說的,“是被遺棄在宇宙中唯一的人,他是宇航員他的眼是3D的眼。” 我隻是現實世界一俗人,肉眼凡胎,蚍蜉撼樹。我從宮殿深處走過,目光掃過那些古老精美的器物,我知道我的痕跡都將被歲月抹去,隻有這宮殿、這“古物”會留下來。 我筆下的“古物”,固然不能窮其萬一,甚至不能覆蓋故宮博物院收藏古物的六十九個大類,但商周青銅、秦俑漢簡、唐彩宋瓷、明式家具、清代服飾,都盡量尋找每個時代的標志性符號,通過一個時代的物質載體,折射同時代的文化精神,像孫機先生所說的,“看見某些重大事件的細節、特殊技藝的妙諦,和不因歲月流逝而消褪的美的閃光”。我希望通過我的文字,串連成一部故宮裡的極簡藝術史。(本書也因此獲得中國作家協會的重點項目扶持,當時書名擬為《故宮裡的藝術史》,但這終究不是一部嚴格意義上的藝術史,於是改用了這個相對輕松的書名。) 五 我認真地寫下每一個字,盡管這些文字是那麼的粗疏——隻要不粗俗就好。我知道自己的筆那麼笨拙、無力,但至少,它充滿誠意。 它是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪。 盡管這隻是時間中的一堆泡沫,轉瞬即逝,但我仍希求在“古物”的照耀下,這些文字會煥發出一種別樣的色澤。

" |