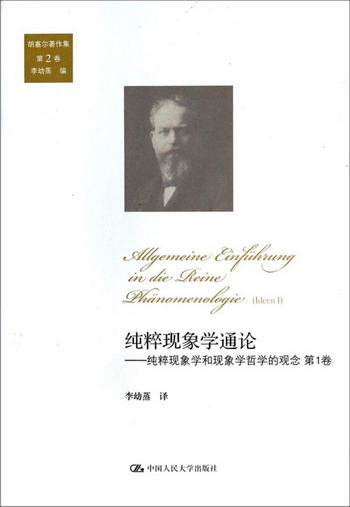

| | | | 純粹現像學通論:純粹現像學和現像學哲學的觀念 第1卷(胡塞爾著 | | 該商品所屬分類:圖書 -> 中國人民大學出版社 | | 【市場價】 | 396-576元 | | 【優惠價】 | 248-360元 | | 【作者】 | 胡塞爾李幼蒸 | | 【出版社】 | 中國人民大學出版社 | | 【ISBN】 | 9787300182568 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品

一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品

一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品

一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品

| | 【本期贈品】 | ①優質無紡布環保袋,做工棒!②品牌簽字筆 ③品牌手帕紙巾

|

|

| 版本 | 正版全新電子版PDF檔 | | 您已选择: | 正版全新 | 溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。*. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。

*. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。

*. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。 | | | |

| | 內容介紹 | |

出版社:中國人民大學出版社 ISBN:9787300182568 版次:1 商品編碼:11483726 品牌:中國人民大學出版社 包裝:平裝 叢書名:胡塞爾著作集 開本:16開 出版時間:2014-05-01 用紙:膠版紙 頁數:612 正文語種:中文 作者:胡塞爾,李幼蒸

" 內容簡介 《純粹現像學通論:純粹現像學和現像學哲學的觀念 第1卷(胡塞爾著作集 第2卷)》為《純粹現像學和現像學哲學的觀念》三卷本的第一卷,俗稱“觀念1”,但實為在主題和論域兩方面具有完整獨立性的作品。本書始終被認為是“現像學”和“胡塞爾哲學”繫統內的“第1書”,是胡塞爾“心學”的主要奠基之作;為胡塞爾自《邏輯研究》出版以來,多年反思準備後的“神來之筆”,即數周內一氣呵成之作。由於在混沌心理和嚴密邏輯之間的傑出異質性交叉分析,本書成為20世紀哲學中的重要哲學經典之一。

《純粹現像學通論:純粹現像學和現像學哲學的觀念 第1卷(胡塞爾著作集 第2卷)》在20年前商務印書館舒曼版中譯本基礎上,根據原版進行了全面復校和訂正。全書分為四部分,包含:“本質和本質認識”,“現像學的基本思考”,“關於純粹現像學的方法和問題”,以及“理性和現實”。《純粹現像學通論:純粹現像學和現像學哲學的觀念 第1卷(胡塞爾著作集 第2卷)》中譯本附錄中有保羅?利科對其所譯法譯本而編寫的解釋性詳注。中譯本在翻譯過程中同時參照了該專業性法譯本及兩部英譯本。 作者簡介 胡塞爾(1859—1938),德國猶太裔哲學家,20世紀歐陸影響卓著的哲學思潮“現像學”的奠基人,現當代西方思想界影響最大的哲學家之一。曾先後任教於哈雷、哥廷根、弗萊堡大學。《全集》出版已逾40卷。胡塞爾現像學以數學和邏輯學的理性主義為模型,強調在心理、精神、文化、思想領域內的思維嚴格理性化實踐,以期為主體性範疇奠定堅實的理性基礎,故可被視為“西方心學”傳統內的第一宗師。

李幼蒸,1936年生,旅美學人,國際符號學學會副會長(2004—2014),主要研究方向:現像學、符號學、解釋學、仁學倫理學。著有《結構與意義》、《當代西方電影美學思想》、《理論符號學導論》等十餘部專著,另有《野性的思維》、《哲學和自然之鏡》、《小說的準備》等十餘部譯著。 目錄 導論

第一編 本質和本質認識

第一章 事實和本質

1自然認識和經驗

2事實。事實和本質的不可分離性

3本質看和個別直觀

4本質看和想像。獨立於一切事實認識的本質認識

5本質判斷和具有本質一般有效性的判斷

6某些基本概念。一般性和必然性

7事實科學和本質科學

8事實科學和本質科學間的依屬關繫

9區域和區域本質學

10區域和範疇。分析的區域及其諸範疇

11句法對像和最終基底。句法範疇

12屬和種

13一般化和形式化

14基底範疇。基底本質和tode ti(此處這個)

15獨立的和非獨立的對像。具體項和個別項

16實質領域中的區域和範疇。先天綜合認識

17邏輯考察的結論

第二章 自然主義的錯誤解釋

18批評性討論之導論

19經驗與原初給與性行為之間的經驗主義同一化

20作為懷疑論的經驗主義

21唯心主義一方的含混性

22對柏拉圖實在論的譴責。本質和概念

23觀念化的自發性。本質和虛構

24一切原則之原則

25實踐中的實證論者作為自然科學家,反思中的自然科學家作為實證論者

26獨斷論態度的科學和哲學態度的科學

第二編 現像學的基本思考

第一章 自然態度的設定及其排除

27自然態度的世界:我和我周圍的世界

28 cogito(我思)。我周圍的自然世界和我周圍的觀念世界

29“其他的”自我主體和主體間的周圍自然世界

30自然態度的總設定

31自然設定的徹底改變。“排除”、“置入括號”

32現像學的epoche(懸置)

第二章 意識和自然現實

33關於作為現像學剩餘的“純粹意識”或“先驗意識”的預備說明

34作為主題的意識本質

35作為“行為”的我思。非實顯性變樣

36意向性體驗。一般體驗

37在我思中對純粹自我的“指向性”和把握性的關注

38對行為的反思。內在的和超驗的知覺

39意識和自然現實。“素樸”人的理解

40“第一”性質和“第二”性質。軀體上所與物作為“物理真實”的“純顯相”

41知覺的真實內容及其超驗客體

42作為意識的存在和作為實在的存在。諸直觀方式間的原則區別

43對一基本錯誤的闡釋

44超驗物的純現像存在,內在物的絕對存在

45未被知覺的體驗,未被知覺的實在

46內在性知覺的不可懷疑性,超越性知覺的可懷疑性

第三章 純粹意識區域

47作為意識相關物的自然世界

48我們世界之外的一個世界的邏輯可能性和事實悖謬性

49作為世界消除之剩餘的絕對意識

50現像學態度和作為現像學領域的純粹意識

51先驗預備性思考的意義

52補充。物理物和“顯相的未知原因”

53有生命物和心理意識

54繼續。偶然和相對的超越性心理體驗,必然和絕對的先驗性體驗

55結論。一切實在都是通過“意義給與”而存在的。拒絕“主觀唯心主義”

第四章 現像學還原

56關於現像學還原範圍的問題。自然科學和精神科學

57關於排除純粹自我的問題

58被排除的超驗者上帝

59本質事物的超越性。排除作為普遍科學的純粹邏輯

60實質性-本質性學科之排除

61關於現像學還原之繫統研究的方法論意義

62認識論的預備性說明。“獨斷論”態度和現像學態度

第三編 關於純粹現像學的方法和問題

第一章 方法的預備性思考

63方法思考對於現像學的特殊意義

64現像學者的自我排除

65現像學對本身的自反關涉

66明晰所與物的忠實表達。單義的詞語

67闡明的方法。“所與物的近距”和“所與物的遠距”

68真正的和非真正的明晰度。正常性闡明的本質

69完全明晰的本質把握方法

70在本質闡明方法中知覺的作用。自由想像的優先性

71體驗的一種描述性本質學的可能性問題

72具體的、抽像的、“數學的”本質科學

73現像學問題的應用。描述和精確規定

74描述科學和精確科學

75現像學作為有關純粹體驗的描述性本質學說

第二章 純粹意識的一般結構

76以下研究的主題

77反思作為體驗領域的基本特性。反思中的研究

78關於體驗反思的現像學研究

79批評引申。現像學和“自我觀察”的困難

80體驗與純粹自我的關繫

81現像學時間和時間意識

82繼續。三重體驗邊緣域,同時作為體驗反思的邊緣域

83對作為“觀念”的體驗流之把握

84作為現像學首要主題的意向性

85感性的hyle(質素),意向性的morphe(形態)

86功能問題

第三章 諾耶思和諾耶瑪

87預備性說明

88真實的和意向的體驗成分。諾耶瑪

89諾耶瑪的陳述和現實陳述。心理領域內的諾耶瑪

90“諾耶瑪的意義”,“內在客體”與“現實客體”間的區別

91擴展到意向性的最廣泛領域

92從諾耶思角度和從諾耶瑪角度所見的注意之變化

93過渡到較高意識領域中的諾耶思-諾耶瑪結構

94在判斷領域內的諾耶思和諾耶瑪

95在情緒領域和意志領域中的類似區別

96過渡到其他各章。總結

第四章 關於諾耶思-諾耶瑪結構的一繫列問題

97作為真實體驗因素的質素因素和諾耶思因素,作為非真實體驗因素的諾耶瑪因素

98諾耶瑪的存在方式。諾耶思的形式理論。諾耶瑪的形式理論

99在現前化領域和準現前化領域中的諾耶瑪核心及其特性

100在諾耶思和諾耶瑪內表像之本質法則的層級結構

101諸層級的特性。不同種類的“反思”

102過渡到特性說明的新方面

103信念特性和存在特性

104作為變樣的信念樣態

105作為信念之信念樣態,作為存在之存在樣態

106肯定和否定及其諾耶瑪相關項

107重復的變樣

108諾耶瑪的特性不是由反思規定的

109中性變樣

110中性化意識和理性的判定。假定

111中性變樣和想像

112想像變樣的可重復性。中性變樣的不可重復性

113實顯的和潛在的設定

114關於設定的潛在性和中性變樣的繼續討論

115應用。擴大的行為概念。行為實行和行為引動

116過渡到新的分析。有根基的諾耶思及諾耶瑪相關項

117有根基的設定和中性變樣理論的結論。設定的一般概念

118意識綜合。句法形式

119多設定行為向單設定行為的轉換

120綜合設定領域內的設定性和中性

121情緒領域和意志領域內的信念句法

122被分節聯結的綜合之實行樣式。“主題”

123作為綜合性行為實行樣式的含混性和清晰性

124“邏各斯”的諾耶思-諾耶瑪層次。意指和意義

125邏輯表達領域中的實行樣態和闡明方法

126表達的完全性和普遍性

127判斷的表達和情緒諾耶瑪的表達

第四編 理性和現實

第一章 諾耶瑪的意義,與對像的關繫

128導論

129“內容”和“對像”:作為“意義”的內容

130關於“諾耶瑪意義”之本質的界定

131“對像”,“在諾耶瑪意義中可規定的X”

132作為在其充實性樣式中的意義核

133諾耶瑪的命題。設定的和綜合的命題。在表像領域中的命題

134命題學的形式理論

135對像和意識。向理性現像學的過渡

第二章 理性之現像學

136理性意識的第一基本形式:原初給與的“看”

137明證與明見。“原初的”和“純粹的”明證。直陳的和確然的明證

138充分明證與不充分明證

139各種理性的交織。理論真理,價值真理,實踐真理

140確證。無明證的證明。設定的明見性和中性的明見性的等價性

141直接的和間接的理性設定。間接明證性

142理性設定和存在

143充分的物所與性作為康德意義上的觀念

144現實和原初給與的意識:最終的規定

145關於明證性之現像學的批評考察

第三章 關於理性理論問題繫列的一般層級

146最一般性的問題

147問題的分化。形式邏輯學,價值學,實踐學

148形式本體論的理性理論問題

149區域本體論的理性理論問題。現像學構成的問題

150繼續。作為先驗論導引的物區域

151物的先驗構成的層次。補充

152從先驗構成問題向其他區域的擴展

153先驗問題的完全擴展。研究的分類

主題索引

人名索引

中譯本附錄

《觀念1》後記

《觀念1》的形成和早期研究者的評論

法譯本譯者導言

——獻給米凱爾·杜甫海納

法譯本注釋

德、法、英、中現像學用語對照表

《通論》二版中譯者後記

——《通論》中譯本形成的背景和歷程

《通論》二版中譯者校後記 查看全部↓ 精彩書摘 《通論》新版中譯者序

中國新時期開始的最初10年間,文化和學術百廢待舉,關於現代西方哲學研究、翻譯、出版的客觀條件尚不穩定。在此期間,研究者和翻譯者一般來說在有關個人學術項目選擇的問題上,不得不在個人學術興趣、學術本身重要性、國內學界接受能力以及學術項目對於中國學術未來可能發展的關繫諸因素之間,加以綜合考慮並靈活地選定項目。本書譯者的態度則是從一開始即著眼於從理論上的基本性和關繫上的長遠性出發,將人類理論思想史上最重要的項目,爭取盡先引進中文學界“存留”起來,以備其在民族學術未來發展期間發揮適當的作用。這是和譯者此前20年獨立治學期間懷抱的理想主義一致的。經過譯者長期研讀和觀察,20世紀西方現代哲學中最重要的哲學就是胡塞爾的現像學,其中最重要的一本書(如果要勉強在眾多現代優秀哲學書籍中排列先後的話)就是本書了。因此選譯本書的計劃,幾乎在1982年訪美時就已確定。甚至在出國以前已經和本書的法譯本譯者及注釋者保羅?利科有所聯繫;在美期間聯繫最多的哲學家也都是現像學界學者;1983年短期訪歐期間親自拜訪了胡塞爾早年助手、本書索引部分的編者蘭德格裡伯,並先後訪問了多處現像學中心,包括盧汶胡塞爾檔案館。兩年遊學回國後,制訂的最主要工作計劃就是翻譯本書。之後是在當時出版條件極不穩定條件下慎重安排此書譯稿的出版方式。具體過程在以前的譯序中已有回顧。20世紀90年代長期旅德期間,還有幸與本書法譯本譯者、注釋者保羅?利科,本書第二、第三版的編者瓦爾特比麥爾和卡爾?舒曼先後會晤。結果,90年代初先後在北京和臺北出版的此書中譯本第一版,曾陸續寄贈盧汶檔案館、法譯者和兩位前編者。本書的翻譯成功,被譯者視為80年代最重要的工作成績。此一工作計劃完成的重要性,當然遠非僅指本人作為譯者的貢獻部分,而是首先指本書本身的重要性以及我終於使其在當時條件下在兩岸順利出版的結果。但是,另一方面,我當然並不奢望本書的價值和意義能夠立即受到國內哲學界和理論界的充分理解和運用,因為我清楚明了,可與此書的理論化程度相比的翻譯著作,是中國學界以往百年來所從來沒有過的。原因簡單:西方古典哲學和西方現代哲學在讀解的難度上相差了一個“數量級”。而在現代西方哲學史上本書的難度(以及胡塞爾的若干其他著作)又是明顯超過其他學派的論著的。現在,本書在其初版即將百年後,在其中譯本初版整整二十年後,也就是在中國哲學界和理論界對於現像學文獻已有長期了解後,安排了再版,其意義之深遠,在本著作集的總序中已有說明。譯者當然也趁此再版機會對全書譯文進行了修訂和完善了譯文的規範,得以再次將其呈現在讀者面前,遂感無上欣慰。隻有誠心向學之士纔能體會為什麼學者會對一部書的出版如此看重,特別還是他人的著作。本“學為己”之舊訓,譯者治學從來不分他我,一以向世人提供學術思想價值“本身”為最終目的。況且,百年文化現代化的過程中,中國文化所最欠缺的就是人文科學的理論化知識。提供最有價值的理論讀物,對於中國新世紀的文化發展的總目標來說,自然無比重要,盡管這是今日一意追求物財實惠和大眾娛樂的一代或許所難以領悟的。

為了有助於加深中文讀者對本書以及相關胡塞爾書籍的理解,我們不僅將中譯本出版中一切附加材料全部收入著作集作為附錄材料(因篇幅分配考慮,一部分材料被納入《觀念3》中譯本附錄)。此外,譯者根據研讀西方專家的結果另行編寫了一文《〈觀念1〉的形成和早期研究者的評論》,納入本書附錄,以供讀者參考。在本譯序中,譯者擬對本書及相關胡塞爾思想的意義續陳未盡之言,並再次質正於學界同好。

胡塞爾在本書中說過:“如果‘實證主義’主張一切科學均絕對無偏見地基於‘實證的’東西,即基於可被原初地加以把握的東西,那麼我們就是真正的實證主義者。”譯者認為這是一次極其重要的立場宣示,而其含義卻為相當多的西方研究者所忽略。他們大多過於拘泥習用詞義,以為胡塞爾在大多數情況下用“實證主義”一詞專指自然科學式的“經驗實證”態度。這個經驗與實證概念,也正是同樣來自19世紀末德奧思潮中的維也納學派所主張的基本原則。譯者因為早年曾深受維也納學派思想方向的影響,所以對於“實證主義”一詞作為“引領”理論思維大方向的標志,甚為關注。讀者注意:一個代表性名詞的意義幅度是可以隨語境而改變的,我們正是要從其含混的語義變通背景來把握名詞間“異同辯證法”的細致含義——既要用此詞表示與“他者”的顯在不同部分,又要用此詞表示與“他者”的潛在相通(相同)部分。胡塞爾此言正是為了表達此理論態度的多重相關性方面。因為“實證”的“實”與“證”都可以有不同的形態和方面。因此我們在理論探索中可以面對不同的“實在”或“現實”。胡塞爾的思維細膩性正在於他對不同類“實在”的感受豐富性上。

胡塞爾以及研究者們均認為,本書可視作胡塞爾現像學趨向其完成形態——先驗現像學,即先驗唯心主義階段——的“第一次正式的突破”,雖然從偏於邏輯學認識論研究的《邏輯研究》到其後趨向先驗主體性確立的先驗現像學之形成,其思想發展過程中的轉折點是1906—1907年。此前20餘年的工作都可視為此成熟階段的準備期,包括《邏輯研究》,當然,此前每一發展階段上的思想成果也都具有自身獨立的理論價值。如所周知,直到1930年此書第三次印制(1928年)之後和英譯本開始翻譯之際,十多年來胡塞爾曾不斷回顧、評注、修改、補充此書的相關段落和文句,以至於本書1950年盧汶版和1976年盧汶第二版出現時,兩位編者都附加了不少胡塞爾的相關補充材料。1976年版(即本書中譯本最早的商務版)編者舒曼還將收集的各種補充材料單獨編成一個“附本”。與此同時,隨著海德格爾在“現像學界”異軍突起所帶來的對胡學的全面衝擊,胡塞爾先驗現像學及其在本書中的奠基思想,受到了多方面的質疑和壓力。以至於胡塞爾晚年助手芬克,在胡塞爾本人精力漸衰之際承擔了在新的形勢下對其理論進行“正解”和可能“修正”的雙重任務。戰後歐陸和英美的新哲學思潮,更是從存在哲學和分析哲學兩方面對胡塞爾學提出了不同方向的“發展”要求,胡塞爾現像學似乎成為某種需要從根本上加以改造的理論繫統,而作為胡塞爾學唯心主義轉向之標志的本書,其“偏誤性”所受到的批評,自然也是首當其衝。另一方面,除了本書的理論晦澀性外,其“理論完整性”也受到以不斷探索為己任的作者本人的不斷自疑和檢討。應該說,胡塞爾學各階段的助手、學生、研究者、編輯者大多數都會從不同角度,對其學、其書持此既重視又懷疑的態度。胡塞爾本人不也正是將自己的學術理論和個人使命視為“開始者”嗎?其作品自然也會被視為“開始者”的某種嘗試之作。

最近二十年來,隨著海德格爾思潮影響力漸退和胡塞爾全集出版的發展,歐美各國對胡塞爾思想的再認識興趣漸增。對於前後根據舒曼和比麥爾兩個版本處理本書中譯本的譯者來說,對本書的看法又與歐美專家有所不同。跨學科、跨文化方向的符號學和歷史解釋學帶來的認識論眼界的擴展和調整,促使譯者對胡塞爾學和本書的思想價值,反而持有比西方同行更高的評估。譯者評估的根據卻不同於歐美專家按照西方傳統哲學框架進行的分析。本人2011年提出的所謂“重讀胡塞爾”口號,其旨意正在於擺脫此哲學史框架,在人文科學區域內進一步化、多方位的經驗、實在、實證等範疇的基本性。在此觀點下,譯者認為不能夠按照習慣術語判斷胡塞爾特殊概念的內涵。胡塞爾先驗現像學努力的總方向是堅定地朝向著某種“科學實在論”的。追求合理的“實在類型學”動機和目標使其根本上與西方古典哲學傳統劃界分明,因此,胡塞爾思想,特別是本書,標志著與康德哲學的古典時代足可並駕齊驅的、現代哲學思維之典型開端。不過也正在此時,在新世紀開始,人類的哲學思想發展到了需要徹底革新之時。

在這種情況下,如何理解胡塞爾早年助手貝克爾所說此書是胡塞爾學“最完整的著作”之意義呢?正是此書的出版被德國現像學運動早期成員批評為向唯心主義倒退之作,而胡塞爾在歐美各種實在論興起之際毫不猶豫地所朝向者,真的是屬於傳統唯心主義的嗎?不正是他本人宣稱現像學就是要在克服柏拉圖唯心實在主義和當代物理實在主義的道路上前進的嗎?現在,在本書出版整整一百年的今日,我們必須在新世紀最新認識論框架內(也就是在對西方傳統哲學路線和準則應持全面批評性距離的條件下)重估此書的重大理論價值。胡塞爾學的“創新性”之深意,正表現在要在西方傳統哲學和自然科學框架內(這是他的“思維操作性的歷史基礎”)來突破其認識論及語言的限制,以朝向“更具科學性的”目標。一方面,他比海德格爾等更嚴格地立基於近現代數學、邏輯學、自然科學的結論之上;另一方面,他又清晰地看出前者對於發展與之對立的“精神科學”理論來說並不能成為現成的基礎。一方面,他與當時價值哲學、新康德主義、解釋學、歷史哲學共同認識到“精神科學”應為獨立於自然科學之學;另一方面,他又明確指出當時流行的“人生觀哲學”受到傳統哲學方式和文化觀的束縛,難以處理這一與自然科學同等重要的人文科學學術領域的理論基礎問題。於是,大家都從古希臘、近現代歐洲哲學繼承了“科學”一詞,卻彼此對其有著不同的解釋和“感覺”。什麼是胡塞爾的“科學”感覺呢?為什麼舒曼大為欣賞的其他現像學家道貝爾特、茵格爾頓等有關科學性“實在”的感覺和頗受他們尊敬的老師胡塞爾有關“科學性實在”的感覺,會如此不同呢?我們如果隻“生存於”現代西方哲學史話語繫統內,我們就隻能人雲亦雲,重復其言。如果我們能夠和他們當初的理想一樣企圖朝向“事物本身”(此“Sache”一詞可具體地意指不同對像,不過是指“最適切的主題對像”。中譯詞“事物”以及英法等譯詞的詞典義都並非有效對應詞),在今日跨學科理論認識論革新框架內,就會有不同的估價。在我看來,胡塞爾的獨樹一幟成就正存在於其針對不同存在領域來認定和比較不同的“實在”規定之企圖方面。胡塞爾學精神的精髓就在於此對“理論良知學”之“擇善固執”的朝向,以及在此態度上對一切“實在及其表現”的真實朝向心態,特別是對自然科學和傳統哲學都無法正確有效處理的各種非自然領域的精神性、社會性、歷史性、文化性、思想性等不同類型實在之“relevant”朝向。其中不僅包括意識及其功能的實在性,而且包括對精神、文化以及實踐諸領域的實在域的朝向。我們不妨稱之為一種“廣義實證主義”。為什麼要修正定義?因為哲學史上的一切用語幾乎都是意義含混的。一方面不得不使用通用的詞語來組織個人的具體思想,另一方面又必須不時隨境“修正”、“調節”、變異其語義結構。(這就是符號學思維實踐的體現。)我們一定要“抓住”此廣被引用的胡塞爾關於實證主義的判斷來“參與”其思想網路編織的真實過程。在上一世紀中沒有任何其他哲學家在朝向“精神科學”(文化科學,人文科學,人的科學)理論建設的人類文明事業中,其貢獻能夠與胡塞爾相比。作為革新理論之“開始者”,其理路不完全、觀點前後反復等思維特點,不正是反映著任務本身固有的特點和艱難性嗎?百年後的今日,我們正是要在新世紀更全面的社會、歷史、文化、學術的環境內來認識和掌握上一世紀思想家們在探索人文科學“科學化”的過程中的成就積累並從中把握研究對像本身的復雜性。因此,胡塞爾思想中表現出的上述“不足”,也許正是人類思想史在積極前進中出現的階段性的(也是劃時代的)創新之標志;我們正是要在其活生生的、反復變動的思想脈絡中來體悟其正面“科學性因素”,以作為我們繼續前進的參照和工具。

在與其他現當代西方哲學家相比時,胡塞爾思想的主要特殊價值,正在於其思維方向的這種“準實證性”(“科學性”),這種對各種“實在”、“現實”、“經驗”的細致勘探和描述。這使他不僅與現代非理性主義各派哲學方向迥異,也與西方哲學史上的主要哲學家們大相徑庭。正是這樣一種獨樹一幟的“心的哲學”之獨特性,使得胡塞爾學與百年來所謂現像學運動各家各派的思想方向(包括其師生近友)非常不同。如果《邏輯研究》偏於認識論的思想內容與19世紀邏輯學、心理學、自然科學的內容不難密切交融的話,正是此《通論》的“先驗現像學突破”之作,纔真正顯示出了胡塞爾學朝向人文科學最艱難領域——主體學領域——的銳利眼光。其關注意識、主體、自我、純自我的所謂唯心主義思考方向,不過是在此最重要卻最晦暗領域進行“實在論”勘探之勇敢表現。稱之為“勇敢”,因為他不畏“唯心主義”之“時諱”,而一以自身的“真實感覺”為準,在柏拉圖和休謨相互對立的思想路線之間,提出了個人階段性的思想總結,使本書成為現代“認識論自我學”的真正奠基之作。本書正因為表現出他從早年邏輯心理領域達到意識結構領域後為精神世界的描述奠定了前所未有的基礎,所以應該被繼續判定為胡塞爾學的“第一書”。我們當然要在胡塞爾學的當代最新發展條件下來重讀、重估此“第一書”的意義和價值。之所以強調“重讀”、“重估”態度,當然是相對於今日西方學界反“主體論”主流的輿論勢力而言的;在此情況下, “重讀”和“重估”都同時在強調認真性、批評性和獨立性的治學態度。

本書中最重要的也是為各不同背景哲學家所共同最為關注的理論成就,就是其意向性學說,即意向關繫理論,或諾耶思—諾耶瑪相關關繫論。此理論成為組織其掃描“心域”和“物域”的基本分析工具,以勘探心物兩個世界的實在成分之結構和構成。胡塞爾所面對的是人之存在的基本情境:心與物的互動關繫。如果諾耶思概念尚可與意識行為相當而為人們接受,與其相對而生的(作為諾耶思“相關項”的)“諾耶瑪”概念則可稱為胡塞爾最具“心理實證性”的創新概念。諾耶瑪成為超越哲學史上唯物、唯心千古爭辯而朝向更切實“真際”的關鍵性概念工具。由於有諾耶瑪的“中介性”作用,“心”與“物”可無須“短路聯結”,諾耶瑪成為與心理行為和外界客體分別聯結的“中介”,此中介概念在心與物兩域的雙棲身份的構想,正是心物關繫域中的“實在”。由於研究者慣於將新學與舊學相聯繫以示脈絡連續,現像學的第一特征往往被說成是意向性理論,以使其與中世紀本體論和布倫塔諾心理哲學貫穿起來。而實際上,胡塞爾的意向性結構觀早已大大超過前人,其核心正是“諾耶思—諾耶瑪相關關繫”的“二分法”。在本人看來,此理論足可與完成了“哥白尼革命”的康德批判哲學相比而代表著現代哲學思想階段的到來。康德的“現像”對應的是“物自體”,胡塞爾的“現像”對應的是此意向結構性關繫。胡塞爾以此更具意識經驗基本性的二分法取代了笛卡爾的論。我們有理由將此二分法相比於同一時期索緒爾的“能指—所指”二分法。二者的共同作用都是“終止”客體“客觀性問題”的“超越性”判斷,而朝向更具實在性的現像組成成分之間的關繫說。索緒爾和胡塞爾都是通過對“功能”和“關繫”概念的強調來減少對經驗性“實體身份”的糾纏來完成其理論思維方式之突破的。二者都是在人文世界思考中沿真正“實證主義”路線前進者。一方面,堅定地擺脫傳統形上學式唯心主義、教條主義的框架;另一方面,擺脫自然科學式機械唯物主義的框架,其所謂實證性、實在性、經驗性,都是在對心與物之間、自然與精神之間、事實與價值之間的多方面關繫網絡中,在對多重性實在之構成與實在成分間關繫結構的“新關繫性對像域”內,進行更精細 “實在認定”的一般原則。

在本書中胡塞爾也在意識域的“內在性”和相關的“超越性”之間更明確地設定了另一組“二分法”,其目的仍然是要達至更細膩的實在性:相對於直接來自經驗的意識和相對於意識所不能直接把握者,超越性遂成為擺脫傳統形上學的“獨斷論式”存在設定而使其仍可維持與意識主體間更合理聯繫的範疇。而所謂本質還原,今日應將其納入符號學—語義學內思考,即概念構思者企圖在認識論上更精細地來處理經驗與觀念、個別與一般、事實與意義的關繫問題。再如,作為本書突破性方法的所謂“先驗還原”,曾被人們認為是退回到了唯心主義和唯我論,實際上乃是其朝向更真實認知關繫探索的步驟。他不得不采取傳統的哲學術語來標志已經調整過的新思想方式:因不可能略過思想者自我來思考與自我直接相對的各種內外對像,必須設定此絕對穩定的思維運作之基底。“自我”實際上成為一種功能性概念,而並非傳統上和常識上設想的“實體”概念。

胡塞爾的“心學”功能觀將對我們中國的傳統心學思考帶來多麼重要的啟示呢?譯者在此不是指胡塞爾的來自“遠西”的“心學”和千餘年前來自“近西”的唯識論“心學”之間的並無多大深意的現代比較哲學界所謂彙通的工作(因為唯識論在中國思想史上並無任何積極影響,而其“科學性”部分早已落後於現代心理學和哲學的知識與思維水平了),而是指現像學的“理論心學”與中國固有仁學傳統的“實踐心學”之間的可能彙通前景。二者都是未來人類新倫理學建設的基本思想史經驗資源之一。譯者在二十年前譯出本書時,正是懷有這樣的長遠聯想。其後經過對中國倫理思想史近二十年的專門研究,對此理論前景也更加懷具信心了。因此,本書之深遠意義,中國讀者似乎頗可擴大體悟之。

…… 查看全部↓

" | | |

| | | | |

|