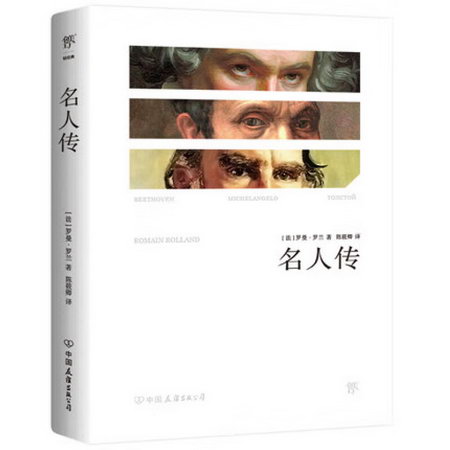

出版社:中國友誼出版公司 ISBN:9787505733107 商品編碼:69075182318 品牌:鳳凰新華(PHOENIX 代碼:39

"內容簡介 《名人傳》由三個名人的傳記組成:貝多芬、米開朗琪羅和托爾斯泰。通過這三部傳記,描寫了處於不同時代、不同民族的三位偉大藝術家的精神力量和心靈之美,作者弘揚了二十世紀文學崇高的人道主義傳統,也展現了他們的性格。 目錄 譯者序

第一部 貝多芬傳

序言

貝多芬傳

貝多芬的遺囑

貝多芬書信選

貝多芬思想集

第二部 米開朗琪羅傳

序言

序篇

上篇 鬥爭

下篇 舍棄

結束語

第三部 托爾斯泰傳

序言

托爾斯泰傳

托爾斯泰的遺作簡析

亞洲對托爾斯泰的反響

托爾斯泰逝世前兩個月寫給甘地的信

作者年表

前言 譯者序

羅曼·羅蘭(1866—1944)是法國19世紀末到20世紀初期和中期的著名的現實主義作家。他是法國外省的一個公證人之子,1881年,舉家遷往巴黎,進入法國著名的高等學府之一——巴黎高等師範學校學習。該校是當時思想矛盾衝突激烈的一個地方。

少年時期,他對當時一味模仿他人的種種唯心主義思潮持否定態度,他以斯賓諾莎和古希臘的所謂“先蘇格拉底派”哲學家與之抗衡。在這些哲學家中,他最贊賞的是古希臘唯物主義哲學家阨別多克勒前約490—前約430)。這位古希臘哲學家將生活說成是愛與恨的永恆的鬥爭。

青年時期,他非常喜愛莎士比亞、雨果和歌德等法國與外國的著名作家,他在不少地方還模仿過雨果的創作手法。不過,在他的思想和藝術的形成過程中,俄國的列夫·托爾斯泰則是起了非常重要的作用的。托爾斯泰對他的影響是雙重性的。首先,作為藝術家,托爾斯泰以其現實主義的真實與高尚的道德吸引著他,而托爾斯泰的批評性見解則有助於他正確地評價頹廢的資產階級文化,使他理解藝術應當面向人民的道理。但是,托爾斯泰世界觀的弱的方面——勿以暴力抗惡論——也長期地引起過羅蘭的共鳴,對其作品的影響很大。

羅蘭在法國高等師範學校畢業後,在該校和巴黎擔任音樂史教授。他是作為劇作家登上文壇的。他的第一部劇作名為《聖路易》(1897),收入戲劇集《信仰悲劇》的卷首篇。收入該戲劇集的還有《阿埃爾》(1898)和《時間將會到來》(1903)。在《戲劇集》尚未全部完成的情況之下,羅蘭便又著手創作他的第二部規模更大的戲劇集,名為《革命戲劇》。該戲劇集具體實現了他在1900年到1903年在題名為《人民戲劇》的一繫列文章中所闡述的各項美學原則:創造以廣大民眾為對像的、與自然主義的平庸生活格格不入的、熱情洋溢和朝氣蓬勃的景像。《革命戲劇》中收有《群狼》(1898)、《理性的勝利》(1899)、《丹東》(1899)、《七月十四日》(1901)等。該戲劇集比《信仰悲劇》向前邁了一大步,因為它觸及了民族歷史的最重要的時期——1789至1794年的法國資產階級大革命及其具體的歷史矛盾。

羅蘭在完成了《七月十四日》之後,便開始創作傳記體裁的作品。他在不同時期先後寫了《貝多芬傳》(1902)、《米開朗琪羅傳》(1905)和《托爾斯泰傳》(1911),後彙成一冊,題名為《英雄傳略》(Les Vies héroiqués),現中譯本取名為《名人傳》,不過,名為《三大師傳》似乎更貼切一些。羅蘭打算通過這些作品恢復20世紀文學的崇高的人道主義傳統,恢復其豐富多彩的人物的性格。該書描寫了處於不同時代、不同民族的三個偉大藝術家的精神力量和靈魂美。作者認為他們不僅僅是天資聰穎的個人,而且是一些和他們的時代緊密相連並用自己的藝術作品體現世人所關心的問題的人。這一點,《貝多芬傳》中表現得尤為突出。作者筆下的貝多芬對自己所處的時代具有廣泛的社會興趣,他為法國革命的英雄壯舉感到歡欣鼓舞。羅蘭寫道:“革命吸引著全世界和貝多芬。”所以,盡管貝多芬經受了許許多多的痛苦(愛情希望的破滅,貧困,以及最後的對於一個音樂家的最可怕的打擊——耳聾),但是,在精神上,他仍然堅強不屈,並且最後在歡樂的凱歌聲中完成了《第九交響樂》的樂章。

尤其值得一提的是羅蘭的鴻篇巨制——《約翰·克利斯朵夫》。該書於1912年出版。作者幾乎花費了十年心血纔完成這部上百萬字的作品。該書出版後,好評如潮,蜚聲國內外,各國爭相翻譯成本國文字,影響巨大。中國讀者應感謝今已作古的傅雷先生,是他很早地把這部作品介紹給了我們,影響了好幾代的中國人。該書按照年代順序描寫了一個人從降生到死亡的一生。主人公約翰·克利斯朵夫(在此應該指出,“約翰”為英國人所稱呼的人名,法國人則稱作“讓”)是一位作曲家,他生性剛強,纔華出眾。他的半德國人半佛來米人的族繫,他的外貌以及和《貝多芬傳》卷首部分幾乎完全一樣的童年生活,都在說明羅蘭的這部小說的主人公的最初原型正是他所喜愛的這位大作曲家。不過,隨著小說情節的發展,這種相似的地方明顯地減少了。小說中心反映的是當時的尖銳的社會矛盾衝突,對於像貝多芬這樣氣質的人來說,同資產階級腐朽沒落時期的那個社會是格格不入的。這種衝突尤其表現在小說的第四卷《反抗》和第五卷《廣場上的雜耍》中。羅蘭通過這部長篇巨作,顯示了他的現實主義纔華。作為一個現實主義者,他的巨大功績在於,他不僅以來自人民和接近人民的勞動知識分子的可愛形像與資產階級社會的腐朽沒落相抗衡,而且還表現了正是這些普通人身上所體現的真正的民族精神。這些普通人包括主人公的朋友、詩人奧利維,他的姐姐、家庭教師安多納德,工人埃馬努伊爾,女僕西多妮以及其他許許多多的人。羅蘭懷著尊敬與愛戴的感情描寫的勞動人民,不僅是法國人,而且還有其他國家的人,包括德國人在內。這表現了作者的高風亮節,他與資產階級民族主義者迥然不同,並不仇視德國人,不像後者那樣稱德國人為“德國佬”。

羅蘭還是一位積極的社會活動家,是反法西斯陣線的領導人之一,參加過國際反戰和反法西斯大會。他同巴比塞、法共領導人和高爾基等人關繫密切,國際威望很高。

羅蘭於1944年12月逝世,未能活到徹底戰勝法西斯侵略者的那一天,他是活到了法國從法西斯的奴役下解放出來的日子。

陳筱卿

精彩書摘 一心向善,愛自由高於一切。

就是為了御座,也絕不背叛真理。”

——貝多芬

(1792年手冊)

他矮小粗壯,一副運動員的結實骨架。一張土紅色的闊臉龐,隻是到了年歲老時臉色纔變得蠟黃、病態,特別是鼕季,當他蟄居室內,遠離田野的時候。他額頭突起,寬大。頭發烏黑,厚實濃密,好像梳子都從未能梳通過,毛戗立著,似“墨杜薩頭上的蛇”。雙眼閃爍著一種神奇的力,使所有看到它的人都為之震懾;但大多數人會弄錯其細微差異。由於兩隻眼睛在一張褐色悲壯的臉上放射出一道粗野的光芒,人們一般都以為眼睛是黑色的;其實不是黑色的,而是藍灰色。這兩隻很小而又深陷的眼珠興奮或激憤時會突然變大,在眼眶裡轉動,映出它們夾帶著的一種奇妙真理的全部思想。它們常常朝天投去一抹憂愁的目光。鼻頭寬大短方,一張獅面臉。一張細膩的嘴,但下唇向前超出上唇。牙床十分可怕,仿佛連核桃都能咬碎。右下颏有一個深深的酒窩兒,使臉看上去很不對稱。莫舍勒斯說:“他笑起來很甜,交談時,常帶著一種可愛而鼓舞人的神情。與之相反,他的笑卻是不對勁兒的、粗野的、難看的,但笑聲並不長。”——那是一個不習慣歡樂的人的笑。他平時的表情很陰郁,似“一種無法醫治的憂傷”。1825年,雷斯塔伯說看見“他溫柔的眼睛及其揪心的痛苦”時,需要竭盡全力來忍住流淚。一年後,布勞恩·馮·布勞恩塔爾在一家小酒店裡踫到他,他正坐在一個角落裡,抽著一支長煙鬥,雙目緊閉,仿佛隨著死神的臨近,他越來越這樣了。有個朋友跟他說話,他淒然地微微一笑,從口袋裡掏出一個小小的談話本,並用其聾子常有的尖聲讓對方把想要他做的寫下來。——他的臉色經常變化,或是突然有靈感出現,甚至是在街上,會使行人嚇一大跳,或是他正彈琴時被人撞見的時候。“面部肌肉常常隆起,青筋暴跳;野性的眼睛變得分外嚇人;嘴唇發抖;一副被自己召來的魔鬼制伏的巫師的神態。”如同莎士比亞作品中的人物形像。尤利烏斯·貝內迪克特說:“像李爾王。”

路德維希·凡·貝多芬於1770年12月16日生於鄰近科隆的波恩的一所破屋的可憐的閣樓上。他祖籍弗朗德勒。父親是個既無纔華又酗酒的男高音歌手。母親是個女傭,是廚師的女兒,第一次嫁給一個男僕,丈夫死後,改嫁貝多芬的父親。

苦難的童年,缺少被家庭溫馨呵護著的莫扎特那樣的家庭溫暖。自一開始,人生就向他顯示出像一場淒慘而殘暴的戰鬥似的。他父親想到用他的音樂天賦,把他吹得如同一個神童。四歲時,父親就把他一連幾個小時地釘在羽管鍵琴前,或給他一把小提琴,把他關在房間裡,壓得他透不過氣來。他差一點因此而永遠厭惡藝術。父親必須使用暴力纔能使貝多芬學習音樂。年少時的他就得為物質生活而操心,想法掙錢喫飯,為過早的重任而發愁。十一歲時,他進了劇院樂團;十三歲時,他當了管風琴手。1787年,他失去了他崇敬的母親。“對我來說,她是那麼善良,那麼值得愛戴,我的最好的朋友!啊,當我會喊‘媽媽’這個甜蜜的稱呼,而她又能聽得見的時候,誰能比我更幸福呀?”她死於肺結核;貝多芬以為自己也染上了這同樣的病;他常常覺得不舒服;除此以外還有比病痛更加殘酷的憂郁。十七歲時,他成了一家之主,擔負起對兩個弟弟的教育重任;他羞愧地被迫要求酗酒成性的父親退休,後者已無力支撐門戶:人家把父親的養老金都交給了兒子,免得他胡花亂用。這樁樁件件的悲慘事在他心中留下了深刻的印痕。他在波恩的一家人家找到了一個親切的依托,那是他始終珍視的布勒寧一家。可愛的埃萊奧諾雷·德·布勒寧小他兩歲。他教她音樂,並領她走向詩歌。她是他童年的伙伴;也許二人之間有了一種十分溫柔的感情。埃萊奧諾雷後來嫁給了韋格勒醫生,後者也是貝多芬的好友之一;直到最後,他們之間都一直保持著一種恬靜友情,這可以從韋格勒和埃萊奧諾雷與忠實的老友之間的書信往來得到印證。當三個人都垂垂老矣時,友情更加地動人,而且心靈仍如從前一樣的年輕。

" |