出版社:華東師範大學出版社 ISBN:12014041 版次:1 商品編碼:12014041 品牌:ECNUP 包裝:平裝 開本:32開 出版時間:2016-11-01 用紙:膠版紙 頁數:568 套裝數量:2 字數:401000 正文語種:中文 作者:任璧蓮,王光林,金衡山,梁超群,朱洪達,孫璐

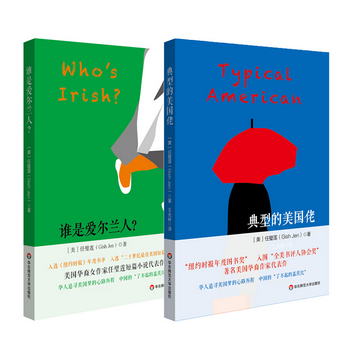

" 編輯推薦 《典型的美國佬》

1.美國華裔文學代表作家任璧蓮zui受矚目的長篇小說。

2.著名華裔作家湯亭亭、譚恩美、哈金誠摯推薦。

3.《紐約客》《大西洋月刊》《波士頓環球報》《洛杉磯時報》《華盛頓新聞報》聯袂推薦。

4.榮獲“紐約時報年度圖書獎”,入圍“全美書評人協會獎”。

5.華人追尋美國夢的心路歷程,中國的“了不起的蓋茨比”。

《誰是愛爾蘭人》

1、美國華裔文學代表作家任璧蓮zui受矚目的短篇小說集。內容並不僅僅限於“移民經歷”,還涉及宗教、藝術以及其他方面的主題,如家庭關繫、自我追求、尋根之旅等。

2、著名華裔作家湯亭亭、譚恩美、哈金誠摯推薦。

3、《紐約客》《大西洋月刊》《波士頓環球報》《洛杉磯時報》《華盛頓新聞報》聯袂推薦。

4、入選《紐約時報》年度書單、二十世紀zui佳美國短篇小說。

5、華人追尋美國夢的心路歷程,中國的“了不起的蓋茨比”。 內容簡介 《典型的美國佬》是一個美國故事。小說講述了三個中國知識分子20世紀四十年代來到美國追尋各自的美國夢的一段痛苦掙扎。拉爾夫·張、姐姐特雷薩、妻子海倫組成的張家人剛入駐美國的時候,由於美國文化與中國文化之間的差異,使得張家人對美國文化特別的排斥,還具有一定的鄙夷態度。 然而,在追尋自己的“美國夢”的過程中,張家人面對兩種不同的價值觀和文化,陷入一繫列困境,在迷失與絕望中自省,他們逐漸理解了“典型美國佬”的實質,並也成為了之前被自己所蔑視的“美國佬”。

《典型的美國佬》獲得1991年度“紐約時報年度圖書獎”並入圍“全美書評人協會獎”。

《誰是愛爾蘭人?》是任璧蓮zui負盛名的短篇小說集,出版於1999年,共收錄其zui有代表性的八篇短篇小說,分別是《誰是愛爾蘭人?》《同日生》《水龍頭旁的幻覺》《鄧肯在中國教英語》《守得雲開》《秦》《在美國社會》《房子,房子,家》。同名短篇小說《誰是愛爾蘭人?》通過一個華人移民老太太之口,講述她對混血外孫女的生活方式和愛爾蘭親家的做派,由zui初的看不順眼到zui後的習以為常,並且在愛爾蘭人的逐漸影響下,zui終連自己的族裔屬性也搞不清了,分不清自己究竟是華人還是愛爾蘭人。 作者簡介 任璧蓮(Gish Jen),第二代美國華裔作家。1949年前後,其父母從上海遷往美國。她於1955年生於紐約長島,1977年畢業於哈佛大學,獲得英語文學學士學位,而後在斯坦福商學院進修,1983年在愛荷華大學寫作班獲得小說藝術碩士學位,20世紀八十年代後期開始文學創作。任璧蓮和譚恩美、李古思構成第二代美國華裔文學的主將。 精彩書評 任璧蓮的纔能在於營造喜劇氛圍,彌漫四溢,無處不在;同時也在於勾勒悲憫意蘊,因荒誕而生發,且總是恰逢其時,恰到好處。她作品的主題又是那麼引人注目,以致幾乎遮掩了她那韌性與力量並存的語言。——《紐約時報書評》

任璧蓮的小說總是那麼讓人入迷,愛不釋手。——《華盛頓新聞報》

觸及美國社會的多樣性時,任璧蓮總是那麼趣味盎然,無人能出其右者。她的小說zui大的魅力之一源於其作為一個冥思的記錄者的角度和身份,這讓她扣準了人性中充滿喜劇氣息的本性。——《波士頓環球報》 目錄 《典型的美國佬》

第一部 甜美的反叛

初出茅廬

情竇初開

墜入情網

風雲迭變

在地下室

解救

特雷薩

繼續解救

第二部 家

遠離家庭的海倫

新生活

冷徹肌骨

為姑子做媒

胡思亂想

一見鐘情

格羅弗駕車

等待

海倫在家

最後的進展

第三部 如此新生活

張家佬

拉爾夫駕車

激情

考試

愛的激勵

新居

終身教職

坐在牛奶瓶洋鐵皮箱上

第四部 結構松弛

神秘莫測

拉爾夫得到了回音

魔力商標,千真萬確

悅耳的音樂

從前的張家佬

海倫在呼吸

拉爾夫的新主意

痛得及時

靠數字生活

蓋房

留心屋頂

第五部 寢食不安

鋼鐵巨人

海倫的房屋

一個黑洞

闔家團聚

在貓屋裡

拼命

喂狗

走進白色走廊

方寸已亂

信念

譯後記

《誰是愛爾蘭人?》

誰是愛爾蘭人?

同日生

水龍頭旁的幻覺

鄧肯在中國教英語

守得雲開

秦

在美國社會

房子,房子,家 查看全部↓ 精彩書摘 遠離家庭的海倫 遠離家庭的海倫

無論從哪一方面來看,海倫在中國的生活都是一帆風順的。她前面曾有過一對孿生姐姐,但都死掉了。所以,盡管她是個女孩,而且一生下來就險像環生,呼吸極不正常,但是她父母仍然感到歡天喜地。後來,她有幸生存了下來,又時不時地染上重病,從而使她贏得了格外的照應。或許她本來也不需要那麼多的照應,諸如牽涉到她祖父解雇醫生之類的事情。她媽媽總是憂心忡忡,要不就在海倫的床邊輕聲嘀咕,聲音很低,海倫聽不到,但卻可以感覺到。她的話激起了一種感覺,一陣騷動,她發誓,這種東西決不會來自身外。

但是她仍感到滿足。她生性淳良,所以,她的兩個妹妹和三個弟弟本來是應該討厭她的,結果卻爭先恐後地去討她的喜歡。他們送她上樓下樓,為她唱歌。她是全家的娛樂。她的生活抱負就是永遠獃在家裡。美國人一般好動,而中國人則好靜。動是一種墮落,一種流放。對海倫而言,靜特別正確。她童年的一個麻煩事就是,她知道她如果沒有病死,那麼最終就會出嫁,和婆婆家住在一起。與其這樣,她希望還不如死掉。她感到非常虛弱,成天聽其他女孩講故事,例如什麼一個鄰居的女兒從杭州一直走回家啦,卻又被送了回去。當然,這個故事比較極端,但是她朋友的表妹怎麼樣呢?嫁到鄉下,在一隻大的銅鍋裡洗澡。鍋下是一坑的柴火,好像她是一條豬後腿,而鍋裡的水則已經被她公公,丈夫,丈夫的七個弟弟和婆婆所用過。“不要擔心,”海倫的父母安慰她說,“我們會給你找一個好人的,一個你也喜歡的人。沒人會打你。”但是海倫知道,至多他們會送她去一個新奇而貧窮的地方,在一個奇怪的世界邊緣,好像有一個狂暴而漆黑的大洋將她和她所熱愛的人分開。

如今她在美國。頭幾個月裡,她幾乎是一坐下來就想,如果她那僅有的幾件衣服穿破了,她會怎麼樣?她得多麼地小心啊!特蕾薩到處奔波,要找出她那位躲避著的弟弟。海倫盡量走得少些,走得輕些,這樣鞋子就可以下來,延續到國民黨解放中國,那時她就又可以回家了。她的學習和她走路一樣輕,她為什麼要拼命去學英語?上課的時候,她給家裡寫信,每天都希望有回信,但是音信杳無。她一個星期去三次唐人街,將它看作上海的另一個外國區,就像英租界或法租界。她學會了烹調,這樣她就有中國飯喫了。沒有中國飯喫的時候,她就不喫。特蕾薩(什麼都喫,甚至奶酪和沙拉也喫)當然覺得她傻。“在上海你喫外國菜,”特蕾薩說[她叫它dacai(大菜)],“為什麼在這兒就不喫了呢?”但是,在很長的一段時間裡,海倫還是不喫,她們兩人都認為這會使她生病。

但是她過不慣,就是生病也是這樣。

不能老是這樣下去。最後,信仰動搖,海倫學習更用功,路走得也更多。她買新衣,給父母的信少了。她依然整個下午獨坐在那兒,一動不動,獃望著,就像希望幽靈前來拜訪,或染上消耗病似的。但是她也培養出一種對美國雜志和美國報紙的愛好。美國收音機——她把菲爾科牌收音機放在起居室角落裡,靠近桌邊,這樣她就可以不停地聽。她跟著收音機一起唱:“玉米和像的眼睛一樣高……”她不再堅持要把所有的衣服都疊起來,而是用衣櫥。她開始說“紅,白,藍”,而不說“藍,白,紅”,區分“興趣”和“感興趣”和“使人感興趣”。她得了幾次感冒。她嫁給了拉爾夫,正式接受看上去已經是事實的東西——她確實已跨越了一個狂暴而漆黑的大洋。現在是她盡量習慣這種流放生活的時候了。

新生活 新生活

除了她自己真正的家,海倫哪兒也過不慣。不過,拉爾夫和特蕾薩對他們的新安排所流露出的極大熱情有時候也不禁使她受到感染。一切看上去多麼的合理!拉爾夫應當娶她,特蕾薩的朋友——這就好像他們的父母將會如此安排似的。

“你不認為她有點像我們的小妹嗎?”有一次,拉爾夫問特蕾薩。

“有點像。”特蕾薩說。

海倫臉紅了。

“這麼湊巧,”拉爾夫說,“你知道,那天,學校裡有個人在談論一個人,他將房子拆毀,然後重建,好像這一切是理所當然似的。”

“這就像我們,像我們這個家。”特蕾薩深有同感。

“奇怪的是,這個房子有個漏洞。所以說,如果有漏洞,那麼這個人為什麼要搬?這是一個問題。還有,他一直不喜歡房屋的內部結構。太小了。”

“嗯,”特蕾薩說,“漏洞不漏洞,或許他已習慣了。”

“我猜是這樣的吧。”拉爾夫不太肯定地說。

海倫嘆了口氣。在家裡,談話總要給她留有餘地。人們談下去之前要停頓一下,看看她。這裡,她得將自己投入會話之中,比方說就像現在的暫停一樣。

“你知道那句有關妻子腳踝的諺語嗎?”她輕聲地說。

“什麼?”拉爾夫問。

“不要插嘴,”特蕾薩說,“她正在說。”

“我聽不見。”

“那句諺語。”海倫放大了聲音。“你知道那句諺語,有關妻子腳踝的?拴在她丈夫的腳踝上?”

“當然了,”特蕾薩鼓勵道,“用一根長長的紅繩子。從她生下開始。”

“那麼,我想我的腳踝被拴到了我丈夫和姑子兩個人的腳踝上。”

“什麼!兩個人?還有我的腳踝?”特蕾薩一邊抗議,一邊大笑。接著她又用英語問道:“你是在拖我的腿吧?”這是雙關語,意為:“你在拿我開玩笑吧?”——譯者

他們一齊笑了起來。“妙!”拉爾夫嚷道。

“是妙!”海倫表示同意。

不過,他們快活嗎?至少搬家之前是這樣,現在他們該搬到125號大街北面一座年久失修,沒有電梯的公寓裡了,這裡有一股霉味和狗味。這就是最窮的學生所居住的地方。這裡,學生們盡量操持好家務,因而房間和過道大為迥異。要。拉爾夫,海倫和特蕾薩都同意這一點。然而,他們後來感到震驚。這麼多的黑人!多年之後,他們常搖搖頭,說他們受到了歧視,但是在當時,他們感到非常困窘。還有,這是什麼樣的一個公寓?這套公寓傾斜。特蕾薩用手指踫了一下柔軟的灰泥,結果,潮濕的灰泥就像雪崩似的落了下來。“我們不是那種住在這樣的房子裡的人。”她說。

但是他們的房屋管理人似乎認為他們就是這種人。那個彼得!他期望他們一直站在他的門口,他在鍋爐旁閑逛的時候,他那條半德國種的牧羊狗就向他們撲來。至於他們的境況——“緊急”嗎?他會問。隻是無論是與不是,他都不會來——不來看他們的水管問題,不來看他們的天花板問題,不來看臥室後面牆上的裂縫,而這裂縫看上去是要越裂越厲害。

“裂縫。”拉爾夫一邊說,一邊將狗趕跑。“油漆剝落,大裂縫。”起先還挺禮貌。後來火氣上升:“你什麼也不管!這座房子要倒下來了!”結果彼得有一次說他“會過來轉轉”。有一次,他解釋說他的老板——這座公寓的主人——幾個月前已經在屋頂上作了點修補。

“是嗎?”

“咳,我不知道這家伙說的一切是否有道理。”他說。

Fantong(飯桶),拉爾夫叫他。海倫和特蕾薩都笑了起來。最令人煩惱的是:褲子的拉鏈已經張開,雙腳擱在那張無腿的辦公桌上,狗在門口,他要經常去翻查課程表,一張,又換一張,有時兩張一起翻。他應該做律師?醫生?工程師?好像他可以做工程師!好像他可以拿到博士學位!

彼得說,一個人想做什麼就能做什麼。

“這個人在愚弄自己!”拉爾夫搖了搖頭。

與此同時,海倫雇了一個水工,刮掉了松散的塗料,這樣,它就不會懸掛在那兒,又將拉爾夫的文件櫃推進臥室,擋住裂縫。這個地方還可以稱作家嗎?文件櫃旁,她放了一隻高高的書櫥,跨在它們兩個之間的是一個寬大的小書櫥,站在上面正好可以清理天花板。

“不錯。”拉爾夫稱贊道。

“我從雜志上看到的,”海倫告訴他,“這叫組合壁櫥。”

“組合壁櫥。”拉爾夫重復道。後來他評論說,正是從她這種解決辦法中,人們可以看出他們張家是如何地適應新生活。

“不像那個彼得,”拉爾夫說,“他在欺騙自己。”

消遣:拉爾夫喜歡模仿彼得的走路。他會頹然倒下,一隻手指擦著耳朵,但是特蕾薩興致勃勃地喊道:“不,不像這樣。”她又拖著腳慢吞吞地走著,露出了她的膝部。海倫哈哈大笑起來。他們研究彼得擤鼻子的樣子,這樣他們就不會搞錯;他們研究他的噴嚏,他的笑,還有他妄自尊大翻閱年歷的方式。“好了,讓我看看,”特蕾薩大聲吼道,“典型的彼得!”拉爾夫大聲響應:“典型,典型的彼得!”拉爾夫甚至還模仿彼得的雜種狗博依博依,神氣活現地到處遊蕩,炫耀似的狺狺狂吠,稱他自己為“拉爾夫,拉爾夫”。他來回踱著步,一隻刷子尾巴一掃一掃地擋在門口;他向海倫和特蕾薩撲去,她們就用雜貨袋來躲避。不久,不知怎麼的,“典型的彼得”變成了“典型的美國佬”,變成了典型的美國佬這個,典型的美國佬那個。“典型的美國佬不好。”拉爾夫會說。特蕾薩說:“典型的美國佬不知道如何行事。”海倫若有所思地說:“典型的美國佬就是想做萬物的中心。”當然,他們確信,他們在美國這兒不會“變瘋”,這兒“沒人管他們”。當他們對欺騙他們的店員搖頭時,他們更確信:“典型的美國佬沒有道德!”他們討厭一個鄰居猛地折斷門鎖上的鑰匙時說:“典型的美國佬使用蠻力!”或者他們討厭另一個鄰居的小孩,他聲稱民主黨的對立面是一隻企鵝。民主黨的對立面共和黨(Republican)和企鵝(pelican)兩個英文詞諧音。——譯者(“企鵝?”拉爾夫問道。“一種鳥。”特蕾薩解釋道。接著他也笑了起來。“典型的美國佬正好是啞巴!”)他們到處都發現故事。一個小男孩偷了他父親weiyi的一條褲子。一位母親將她女兒拴住。一位動物訓練員一氣之下,將他老婆的耳朵咬掉了。

“是用他的嘴嗎?”拉爾夫不相信這個故事。

但是這是真的。海倫在美國報紙上讀到了這個消息。有一天,報紙誠實地承認,他們是正確的。二戰以來,美國人已經墮落。至於原因卻極為復雜。坐在兼做起居室和特蕾薩臥室的綠色房間裡,海倫大聲朗讀著報紙上的一篇文章的全文。拉爾夫和特蕾薩則全神貫注地聽著。

“那正是我們所說的。”拉爾夫最後發表了評論。他看了一下特蕾薩;她點了點頭。

“美國人現在要放松一下,好好享受一番,”她說,“他們厭倦定額分配。”

“你再讀一遍好嗎?”

海倫很高興她在家中至少有了這麼一個搖搖晃晃的席位。當然,表明他們聰明的證據還有。想想看,他們在外國所能看到的是事情的真相!在他們頭頂上,隨著他們的聆聽,天花板燈光在他們的頭發上落下了光暈。他們聽到的一切都會好起來。

weiyi的問題是為什麼拉爾夫徹夜不眠,聆聽隔壁一張床上海倫睡覺的聲音。這不僅僅是和一個女人同房使得他和街燈一樣徹夜不眠。再也不是這個問題,他已習慣了這個伴侶,或者說已差不多習慣了——習慣她早上隔著床罩穿衣,光著柔軟的膀子去打扮,習慣她有時候隔著門和他姐姐講話。他多多少少已適應了叫妻子,適應了別人叫他丈夫,不管這意味著什麼。他甚至適應了性生活,對此他一天再也不想要兩次了。一次就足夠了。笨手笨腳地摸索已成了記憶。他已開始輕松自如。他會繞到她床上,撫摸一番,於是她就會轉過身來。再撫摸幾下,解紐扣,接下來就是輕點,輕點,聽聽會不會吵醒他的姐姐。這很簡單。安靜,安靜。

但是海倫從不說什麼,或者說連一點響聲都不想弄出。她太安靜了,拉爾夫感到著急,不僅僅是一起在床上,而且是整個晚上,在他們自己的床上。她怎麼了?她隱藏東西而他找尋:鑰匙,電池,還有信。她把雜志放在床墊下面。她還會向他藏什麼?或許是一種病,他想。他使勁地聽著。因為她不僅僅呼吸,她吸進,然後停止,然後再一點一點地將氣吐出。他斜視了一下圓形天花板,想弄出她所弄出的聲音。輕輕一聲,好像她一直不在出氣。或者說好像有什麼阻力……哪兒?在胸腔裡?不,在喉嚨裡。他感到他自己的喉嚨裡或許就有一小扇門釘著。他想像他出去看醫生。腫瘤。手術。她想埋在哪兒?他甚至都不知道。或者說更糟的是,他頭腦裡有一幅妻子沒有喉嚨的圖畫。她怎麼呼吸?她怎麼喫東西?他咽了一口。如果他知道會出這種事,那麼他會娶她嗎?如果他不願意,那麼他會娶她嗎?

他希望有個人談談,有個人能夠告訴他,在新婚夫婦中,愛的比重是多少,履行新責任和新義務的熱情有多少,在各種紛繁的人類情感中,這些責任和義務占據著什麼樣的地位。他們兩人的對話超出一般人?少於一般人?他們的吻夠嗎?架打得多嗎?出了什麼事?他希望他是在中國,這樣,如果他的婚姻出了什麼問題,他可以討個小妾。他想,那是一個更好的制度,毫無疑問。盡管他現在在思考這個問題,但是他卻不知道他是否真的知道出了什麼事。因為這是一件奇怪的事情——他早就知道這輩子他會結婚,但是他從沒有停下來想想,一旦結了婚,他會是個什麼樣子。他認為,結婚就是一個故事的結束,就像攻讀博士學位,隻是結婚故事更短,事情也更少。不是生活不會再起,而是生活處於其他領域。在家裡,丈夫會發號施令,妻子順從。他們在枕頭下面找到和諧,就像孩子們在新年的早上找到栗子一樣。

他是這麼認為的。但是實際上,他獃在這裡,凝神細聽。這會兒她半轉了個身子,這樣她的臉就掉過去了。他根本聽不到她。她停止呼吸了嗎?他稍稍坐起了一點。一輛卡車撞上了一個坑窪,轟隆一下子過去了。遠處的收音機,女高音,但是很微弱。他從背後將睡衣從頭上脫下。

什麼也沒發生。他盡量鎮定下來,像大地一樣耐心。直到最後,這想法像曲折的雨水一樣落到了他的頭上——這不是他等待的聲音,而是別的東西,一種認可——他所要做的一切就是保護她。他不想讓她浮遊到歷史中去,浮遊到時間中去,浮遊到膨脹的浮團中去。他要她成為永恆,要她成為大廈,高大的建築就根植於大地深處。

依然什麼也沒發生。他翻身起床,繞過通道,來到她的床前,渾身顫抖。他是多麼地愛她啊——他這麼愛她,真可怕——愛她的聲音和存在,愛她的肉體相伴,愛她的做事方法——卷起浴巾,用雞毛撢撢灰。能夠了解另一個人的習慣,知道她什麼時候梳頭,而且還知道她藏東西,這是多麼地榮幸啊!他希望她不要藏東西。盡管如此,他還是喜歡她。他無法想像20年後他會怎麼想。50年呢?讓她到街上去走走會怎麼樣?他想把她放到一個緞紋盒子裡。

他用手指踫了踫她的枕邊。屋裡的電燈呈電弧形上升,一直通向天花板,形成了半拱形條紋,燈下,他幾乎可以看出她身體的起伏波動。但是他仍把手放在腋窩裡取暖,然後又輕輕地捧起她的頭。頭枕在他的手上很沉,他想抓住她的頭發,但這比他想像的要困難,他的一個手指悄悄地伸進她的耳洞。但是,他想把她的頭轉向他這一邊。啊!她又呼吸了,好多了。她打了個呵欠,似乎受到了影響。

他喚醒她了嗎?他一動不動,弓著腰,凝神細聽。

她安頓下來了嗎?

他決定數10下,然後再走。1,他開始數起來。2。

但是等數到11的時候,他還是懸在那兒——她呼吸的時候他就屏住氣,讓呼吸停止,就像她讓她的呼吸停止一樣。

但是清晨一到,白日又再次降臨。拉爾夫問海倫她是否有什麼事要告訴他。結果什麼事也沒有(或者說她至少什麼也不承認),於是孩子般的愛變成了青年的困窘,變成了成人的專橫。

“這樣。”拉爾夫做示範動作,吸進,吐出。“要均勻,你明白嗎?你應該這麼呼吸。”

海倫模仿著他,怯怯地問道:“這樣對嗎?”

“對。”拉爾夫發表了他的看法,“再來一遍。”

海倫又來了一遍。

“再來一遍,”他吩咐道,“再來一遍。”

海倫想了一下,然後嘗試著屏住了呼吸。

“不對,”拉爾夫說,“這樣不對。”

“再做一遍給我看?”她歪著個頭,很高興地看著拉爾夫興致勃勃,像quanwei一樣吩咐她的樣子。

就這樣循環往復,拉爾夫扮演丈夫,海倫扮演妻子。

後來,操練結束之後,拉爾夫走向正在切菜的海倫。在此期間,他已經見過了他的新導師,這一回不是平克斯——他很想念平克斯,平克斯現在正全天咨詢——而是皮爾斯,羅得尼·斯·皮爾斯教授,他那把油乎乎的山羊胡子使他看上去更像是一個手藝人,而不是工程師。一個瘦骨嶙峋,愛吹毛求疵的家伙。不管如何,拉爾夫按照規定和他見了面,然後走了回來,現正準備學習。如果不是皮爾斯的聲音在他耳邊轟鳴,那麼他一定會專心學習。這種轟鳴就像是將貝殼放到耳邊,聆聽大海的呼嘯。“詳細一點,張先生。”所以,他現在準備怎麼辦?“我們是否可以說,這是一種愛好問題。”愛好。“工程師很多,我不想去預測。但是我要告訴你。幫一個忙。請相信我。你自己什麼也沒意識到。”

他自己什麼也沒意識到。結果,這是他一個小時內第四次到廚房去。第一次是去嘗湯,第二次是讓海倫給他泡杯茶,第三次,他又嘗了一些湯。“放點鹽。”他當時說。她於是親自嘗了一口湯,然後充滿深情地回答道:“你知道什麼?”她叫他fantong(飯桶),這正是他父親從前所常說的。當然,她是在開玩笑。她不大開玩笑,但有時候她確實開玩笑。這時,她稱此為“戲弄”,一個奇怪的字眼,有時候他感到奇怪,不知道她是否將這種字眼和她抽屜裡的其他秘密藏在一起。不管如何,這一次她將下巴靠在洗滌槽上,以防她開玩笑的時候口水會流下來。當他呵她喉嚨的癢時,她笑了起來,這使他感到很高興。

但是現在,當他再次站到門口,回到她的身邊,他想他看到她的肩膀擔心似的聳了一下,她的肘縮了回去。“不了,不了。”她身子也不轉地說道。或者說他認為她是這麼說的,反正他進來的時候,她問的是:“再來點湯嗎?”

他搖了搖頭,隻是站在那兒,想再呵她喉嚨的癢,但不知道怎樣去做。他知道有一種辦法,但是他知道這種辦法就像是船長靠著星星來掌舵。他凝視著頭上一眨一眨的熒光圈。深不可測。“當然,”過了一會兒,他說道,“來點湯。”

她給他舀了一點。

“放點鹽。”他笑了起來。

但是這一次她沒有叫他fantong(飯桶)。相反,她用英語溫順地說了一句“好吧”,然後去取鹽瓶。她想加點鹽。有什麼不對?但是,看著她一隻手加鹽,另一隻手去抓鼻子,他感到自己不是一家之主,一個學者,而是一個高高站在木凳上的孩子,孤立無援,周圍充滿了活潑的氣氛。他聽到了一個溫順的聲音:你父親連我也會打的。

房間裡回蕩著溫順。

“不對。”

“不對?”

他聽到自己在說:“你的呼吸。”

他們結婚時很年輕,但是重復以前說過的話已經是很容易的事情了。“再做一遍給我看看。”她說。頭沒有歪。他做了示範。她完美地模仿著他,同時切著胡蘿卜。

“那些胡蘿卜有什麼意思?”

“不對?”仍然在切。

“你連看都沒看。”

她抬眼看去。

“很好,”他說,“我要你一直這樣呼吸。”

她同意了。但是十分鐘後,他又看到她在屏氣。

“你在聽?”海倫問,“從牆角那兒?”

他勉強點了點頭。

“有什麼不對的嗎?”

“你在藏東西。”他說。

“藏什麼?”

“一切。你有事情沒有告訴我。”

她削去胡蘿卜上一塊粗糙的皮。

“說點吧,我要你說一點。”

她想了一下。“你要湯嗎?”

“不要。”

“你要茶嗎?”

“不要。”

“你要——”

“不要!”他大嚷著離開了。

他們之間是一種什麼樣的愛情,使得他們產生了鬥爭而不是和平?幾天以後,他們又吵了起來。過了一個星期,他們又吵了一次。一次又一次,直到他們對此已駕輕就熟——直到吵架已成為他們婚後生活的一個核心——他們所熟知的親密形式。可悲的改進。拉爾夫敲著海倫的腦袋。“什麼話也沒有?這兒有什麼人嗎?快點打開。”敲打使拉爾夫感到兇猛,但卻使海倫感到茫然,結果,他敲得更多。他命令她呼吸,指控她有意屏住氣(實際上她一點也沒有),直到她跑進另一個房間。有時候她會把門堵住,這樣他就無法開門,於是他就會砰砰地敲門。他從未夢想過在自己的勢力範圍裡竟會出現這麼一個弱者。但是他會在那兒嚷叫:“我是這一家之父!你聽到了嗎?是父親,而不是兒子!”她會放聲痛哭。每到這時,他就會溫柔而充滿歉意地後退幾步。這些是他們共同生活中最富有激情的時刻,也是最為焦灼地纏結在一起的時刻。那時,海倫感到這些是多麼的重要,多麼的不可缺少啊!

與漫長的時間相比,她似乎處於某種更為深沉的事情裡,而不僅僅是婚姻。這算正常還是不正常?海倫不知道,也不想去忌妒,但是她仍不住地看到,這些天來,拉爾夫對特蕾薩是言聽計從,哪怕是他對她所說的話沒有多大興趣。例如:“我們說典型的美國佬,這是錯的。”這是特蕾薩的新話題。她不止一次地解釋說彼得隻是一個工人,和他們一樣,而博依博依隻是一條狗。“真的嗎?”拉爾夫不知道她是什麼意思,但是他凝神細聽,好像要去發現他那基本的人的價值。他歪著頭。他皺著眉。有一次,他甚至拿小指去清理耳朵,好像耳垢就站在他和某個更為重要的拿學位的自我之間。

除了將希望寄托在時間上,海倫還能做什麼?

…… 查看全部↓ 前言/序言 典型的意義

這一個故事說的是中國人。小說開篇第一句話是這樣的:“這是一個美國故事”。確實如此,盡管說的是中國人的故事,發生的場景在美國,追求的目標是典型的美國夢。主人公拉爾夫·張的故事雖然發生在很久以前了,但走過的路,留下的痕跡和現在很多在美國的中國人比較起來,卻有著驚人的相似,從這個角度而言,似乎可以說美國夢的道路一直沒有多少變化。

拉爾夫到達美國時,那是1949年前。他來讀書,他要學位,他要做學問,他想過要留在美國嗎?也許沒有。但是時局變化超過他的想像,他被留在了美國,這以後他走過的路重復了此前和此後很多中國人踩出的足跡。先是身份黑了,無法繼續讀書,被迫到餐館打工,沒日沒夜,人鬼不知,落魄到了想死。正在這個時候他的姐姐也從中國到了美國,非常踫巧地把他從水深火熱中救了出來,繼而繼續讀書,拿到學位,留下當了助教,還結婚生子,購車買房,這不,一步一步成為了美國人。有一陣子生活的目標就是為了繼續努力攻下終身教授一職。功夫不負有心人,終於有一天實現了這一目標。終於成為了典型的美國人。不過,愜意的生活似乎並沒有最終帶來成功的感覺,他還要什麼?錢,做一個有錢人?靠什麼路子?開飯館。典型的美國人用的是典型的中國人的辦法。他又一次成功了,辭去教授職位,干上飯店老板行當,每天點鈔票入迷。一步一步美國夢蒸蒸日上。 查看全部↓

" |