| | | | 明德書繫·文化譯品園·心的歲月:策蘭巴赫曼書信集 | | 該商品所屬分類:圖書 -> 中國人民大學出版社 | | 【市場價】 | 430-624元 | | 【優惠價】 | 269-390元 | | 【作者】 | 保羅·策蘭英格褒·巴赫曼芮虎王家新 | | 【出版社】 | 中國人民大學出版社 | | 【ISBN】 | 9787300173290 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品

一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品

一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品

一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品

| | 【本期贈品】 | ①優質無紡布環保袋,做工棒!②品牌簽字筆 ③品牌手帕紙巾

|

|

| 版本 | 正版全新電子版PDF檔 | | 您已选择: | 正版全新 | 溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。*. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。

*. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。

*. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。 | | | |

| | 內容介紹 | |

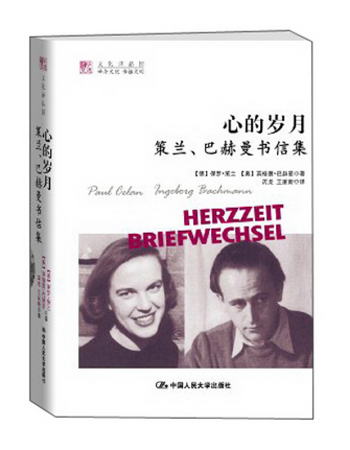

出版社:中國人民大學出版社 ISBN:9787300173290 版次:1 商品編碼:11289498 品牌:中國人民大學出版社 包裝:精裝 叢書名:明德書繫 開本:32開 出版時間:2013-06-01 用紙:膠版紙 頁數:560 正文語種:中文 作者:保羅·策蘭,英格褒·巴赫曼,芮虎,王家新

" 內容簡介 《明德書繫·文化譯品園·心的歲月:策蘭巴赫曼書信集》收錄了兩位詩人自1948年6月至1967年7月整整20年間的196封(件)書信、電報、明信片及作品贈言,其中包括了策蘭寄給巴赫曼的90封(件),巴赫曼寄給策蘭的106(封)件。另外,還收入了策蘭與巴赫曼的男友弗裡希的16封相互通信、巴赫曼與策蘭妻子吉賽爾的25封相互通信。

巴赫曼與策蘭的愛情關繫是1945年後的文學史上最富有戲劇性的章節。通過這本通信集,可以了解到這兩位重要的德語詩人之間的關繫及其文學與歷史的維度,這是關於奧斯維辛之後的作家寫作問題秘密的典型文案。 作者簡介 保羅·策蘭(1920—1970),二十世紀下半葉以來在世界範圍內產生廣泛、重要影響的德語猶太詩人,他的一生經歷了服苦役和流亡等許多苦難生涯。

1952,輾轉定居於巴黎的策蘭在西德出版詩集《罌粟與記憶》,其《死亡賦格》一詩在德語世界產生廣泛影響,成為具有紀念碑性質的時代之詩。策蘭獲得了包括不萊梅獎、畢希納獎在內的多種最重要的德語文學獎。60年代,策蘭創作日趨深化、發展,又相繼出版了《無人玫瑰》(1963)、《換氣》(1967)、《線太陽群》(1968)等多部重要詩集。1970年4月20日,策蘭因無法克服的精神創傷在巴黎投塞納河自盡。

策蘭的詩不僅在一般讀者和詩人中產生影響,也受到了包括海德格爾、伽達默爾、阿多諾、哈貝馬斯、波格勒、列維納斯、德裡達、布朗肖、拉巴爾特等在內的著名哲學家和思想家的特殊關注。在美國,著名評論家斯坦納稱策蘭的詩為“德國詩歌(也許是現代歐洲)的最高峰”,著名詩歌批評家、哈佛大學教授文德勒稱策蘭為“自葉芝以來最偉大的詩人”。

英格褒·巴赫曼(1926—1973),奧地利著名詩人、作家,1948年5月,在維也納認識了流亡途中的猶太詩人策蘭並相戀,這戀情影響了她的一生。1953年,她以《大貨艙》等四首詩獲四七社文學獎。1973年9月25晚,巴赫曼在羅馬的住房因煙蒂起火被燒,由於大面積燒傷及藥物過度於羅馬聖歐金尼奧醫院去世。 目錄 “嘴唇曾經知道”——策蘭與巴赫曼

英格褒·巴赫曼與保羅·策蘭的通信

保羅·策蘭與馬克斯·弗裡希的通信

英格褒·巴赫曼與吉賽爾·策蘭勒斯特蘭的通信

“讓我們找到詞語”——談巴赫曼與策蘭通信

詩歌的信件秘密——詩學後記

策蘭-巴赫曼年表

德文原版附錄

縮語表

傳記參考資料及來源

索引 查看全部↓ 精彩書摘 “嘴唇曾經知道”

——策蘭與巴赫曼

王家新

一條弓弦

把它的苦痛張在你們中間

——策蘭《裡昂,弓箭手》

保羅·策蘭(1921—1970)和英格褒·巴赫曼(1926—1973)於1948年5月在維也納相識並相愛。然而,維也納對策蘭而言隻是一個流亡中轉站,作為來自羅馬尼亞的難民,他不能留在奧地利,隻能去法國,而巴赫曼當時在維也納大學攻讀哲學博士學位。在後來的二十年,兩人在文學上都獲得引人矚目的成就。策蘭與巴赫曼,代表著德國戰後文學史上的一個時代。

巴赫曼比策蘭小五六歲,生於奧地利與斯洛文尼亞、意大利接壤的克拉根福特。她父親曾參加過納粹軍隊,這使她長期以來對猶太人有一種負罪感。她本人自童年時期就對納粹歷史深懷厭惡和恐懼,在一次訪談中她說:“就是那樣一個確定的時刻,它毀滅了我的童年。希特勒的軍隊挺進克拉根福特,一切是那樣的恐怖。從這一天起,我的記憶就開始了……那無與倫比的殘忍……那瘋狂的嚎叫、頌揚的歌聲和行進的步伐——我第一次感到了死亡的恐懼。”轉引自韓瑞祥選編:《巴赫曼作品集》,6頁,北京,人民文學出版社,2006。

這就是為什麼她會和策蘭走到一起,並始終和他站在一起。她和策蘭認識的時候,已開始創作小說,同時撰寫關於海德格爾哲學的博士論文。她是在策蘭的激勵下走上詩歌道路的。她也比其他任何人更能看到策蘭身上那些不同尋常的東西。1952年,已在詩壇嶄露頭角的巴赫曼力薦策蘭參加當年的西德四七社文學年會,為策蘭在西德的成名起到了重要作用,在後來的“戈爾事件”中,她站出來為策蘭辯護;1967年間,巴赫曼向自己的出版社推薦策蘭做阿赫瑪托娃詩歌的譯者,後來,該出版社確定了另外的譯者,是納粹歌曲的作者,巴赫曼當即決定將著作出版權從該出版社收回。巴赫曼做了這一切。她深信作家卡爾·克勞斯的一句話:“每種語言的優勢都根植於其道德之中。”

幾年前,德國出版界的一個重要事件是策蘭、巴赫曼書信集的出版。書信集名為“心的歲月”,出自策蘭《科隆,王宮街》一詩的首句,共收入兩位詩人自1948年6月至1967年7月整整20年間的196封(件)書信、電報、明信片及作品贈言,其中包括了策蘭寄給巴赫曼的90封(件),巴赫曼寄給策蘭的106封(件)。另外,還收入了策蘭與巴赫曼的男友弗裡希的16封相互通信、巴赫曼與策蘭妻子吉賽爾的25封相互通信。這部書信集根據出版慣例,要到2023年纔可以問世。為了滿足研究者和讀者的需要,蘇爾坎普出版社征得雙方親屬的許可,於2008年8月提前出版了。

這些書信的重要意義在於,它們不僅是兩位詩人富有戲劇性的愛情/朋友關繫和人生、創作歷程的記載,也是戰後德國文學的見證,是與政治歷史背景有廣泛關聯的個人檔案。這一切,正如德文原版的《詩歌的信件秘密——詩學後記》所言:“巴赫曼與策蘭的愛情關繫是1945年後文學史上最富有戲劇性的章節。通過這本通信集,可以了解到這兩位重要的德語詩人之間的關繫及其文學與歷史的維度。這是關於奧斯維辛之後的作家寫作問題秘密的典型文案。”

在這“心的歲月”裡,常常是巴赫曼不停地寫信,而策蘭保持沉默,或是隻寄上“一小罐藍”(見策蘭1953年3月在寄贈巴赫曼的詩集《罌粟與記憶》上寫的贈言)。但他們都從對方那裡吸收了思想、激情和靈感,對彼此的創作和翻譯都產生了重要的激勵作用(“我竊取了你的龍膽草,因此擁有金菊花和許多/野萵苣”,策蘭致巴赫曼)。他們之間的關繫,和他們各自的“存在與死亡”深刻相關。當然,這種痛苦、復雜、持續了一生的愛和對話,也帶有一種悲劇的性質。對這種“愛之罪”,策蘭自己有詩為證:“嘴唇曾經知道。嘴唇知道。/嘴唇沉默直到結束。”(《翹起的嘴巴》,1957)

這些書信首先見證了他們的相愛。“保羅,親愛的保羅:我向往你及我們之間的童話。……我可以比別人更能理解你的詩歌,因為我們曾經在裡面相遇,從那以後,貝阿特麗克斯巷策蘭和巴赫曼在維也納相愛時巴赫曼所居住的街道名。就不復存在。我常常想念你,沉湎於你的詩歌,並在裡面與你對話,將你陌生而黝黑的頭抱在我的雙臂間,想把你沉重的石頭從你的胸口搬開……讓你聽到歌唱。”這是巴赫曼1949年5月底從維也納寫給策蘭的一封信稿。

有別於一般的情愛,這個故事中的年輕男主人公向對方奉獻的信物是“罌粟花”。這也許是因為從這奇異的花中可以提煉鴉片,而鴉片是一種麻醉、鎮痛的物質。幸存者也想忘卻歷史,因為他們要活下來,不被奧斯維辛的死亡幽靈所糾纏,因而罌粟會成為策蘭詩中重要的意像。為巴赫曼的生日,策蘭還寫下了《花冠》這首名詩:“我們互看,/我們交換黑暗的詞,/我們互愛如罌粟與記憶,/我們睡去像酒在螺殼裡,/像海,在月亮血的光線中……”

為紀念這種愛,策蘭1952年在西德正式出版的詩集就叫《罌粟與記憶》。

《花冠》深受巴赫曼的喜愛,她這樣回復策蘭:“我常常在想,《花冠》是你最美的詩,是對一個瞬間的完美再現,那裡的一切都將成為大理石,直到永遠。”“唉,是的,我愛你,而我那時卻從來沒有把它說出。我又聞到了那罌粟花,深深地,如此的深,你是如此奇妙地將它變化出來,我永遠都不會忘記……”

為此,巴赫曼渴望去巴黎,“別問我為什麼,為了誰,但是,你要在那裡等我……帶我去塞納河畔,我們將長久地注視,直到我倆變成一對小魚,並重新認識對方”。

但是,那些莫名的障礙也一直存在於他們之間。策蘭在1949年8月的信中寫到:“你知道嗎,英格褒,為什麼去年以來我給你寫得很少?不僅僅是因為巴黎將我逼到一個如此恐怖的沉默中……更重要的是,我不知道你對我們在維也納的那短短的幾個星期持什麼看法……也許我弄錯了,也許就是如此,我們相互之間要回避的地方,恰好正是兩人都想在那裡相遇之地,也許我們兩人對此都負有責任。不過,我有時對自己說,我的沉默也許比你的沉默更容易理解,因為,我所承受的黑暗更久遠。”

的確,作為大屠殺的一個幸存者和流亡者,策蘭“承受的黑暗更久遠”。這在他於維也納期間寫給巴赫曼的《在埃及》一詩中就體現出來了:你應對異鄉女人的眼睛說:那是水。

你應把從水裡知道的事,在異鄉女人眼裡尋找。

你應從水裡召喚她們:露絲!諾埃米!米瑞安!

你應裝扮她們,當你和異鄉女人躺在一起。

你應以異鄉女人的雲發裝扮她們。

你應對露絲、米瑞安和諾埃米說話:

看哪,我和她睡覺!

你應以最美的東西裝扮依偎著你的異鄉女人。

你應以對露絲、米瑞安和諾埃米的悲哀來裝扮她。

你應對異鄉女人說:

看哪,我和她們睡過覺!這首詩真是異常悲哀。異鄉的愛情給詩人帶來了安慰,使他感到了“水”,但也更深地觸動了他作為一個幸存者的精神創傷。詩題“在埃及”,首先就喻示著猶太人的流亡。據《舊約》記載,猶太人曾在埃及為奴,後來在摩西的帶領下出了埃及。詩中的三位女子,都是猶太女子常起的名字,其中露絲為策蘭早年在家鄉澤諾維茨的女友,曾幫助過策蘭躲避納粹的迫害。米瑞安為摩西的妹妹的名字。“你應從水裡召喚她們”,這一句不僅富有詩意,而且震動人心。詩人試圖在過去與現在之間保持平衡,但他做不到。策蘭的一生,就帶著這種艱難重負。

而巴赫曼,也一直試圖幫助策蘭擺脫。她在1949年11月24日的信中寫到:“我應該去看你……我很害怕,看見你被滔滔的海水卷去,但是,我要造一條船,把你從絕望中帶回來。為此,你自己也必須要做點什麼,使我的負擔不致太沉重。時間和別的許多東西都在和我們作對,但是,它們不能將我們要拯救的東西毀滅。”落款是:“我緊靠著你,/你的英格褒”。

後來,巴赫曼真的從維也納去了巴黎,但策蘭的精神重負也傳給了她。她總是覺得在他們之間存在著一道陰影,她甚至“感到某種窒息”。這次旅行後她寫的《巴黎》一詩,就傳達出這種深深的迷惘。在此後的日子裡還發生了一件事,策蘭要收回他送給巴赫曼的家傳的戒指,這使巴赫曼很受傷,不過她也理解,她知道“這個戒指的歷史——對我而言,這歷史是神聖的……而我隻能對你說,我可以以面對死者的良知佩戴這戒指”。在信中她還這樣請求:“請別忘記,因為你的詩歌我纔寫作;我希望,我們之間別的協議也不會由於我們的論爭而受到傷害。”

也許,這就是命運:他們隻能作為兩個獨立的詩人相處,但不可能生活在一起。策蘭因為戒指一事而感到對巴赫曼“犯下了罪”,巴赫曼也接受了這種命運。在獲得博士學位後,巴赫曼在維也納盟軍電臺紅白紅得到一個編輯職務,她以忘我的工作來打發時光,並開始創作廣播劇。在通信中她隻是請策蘭多給她寄詩來,“有時,我隻是通過它們來生活和呼吸”。

在巴黎度過最初艱難的幾年後,1951年11月,策蘭認識了後來的妻子、版畫家吉賽爾,並於一年後成婚。1952年5月,他和巴赫曼一起參加了西德四七社文學年會(巴赫曼在信中囑他一定要帶上《死亡賦格》朗誦)。同年,他的詩集《罌粟與記憶》在斯圖加特出版,其中《死亡賦格》一詩很快在德語世界產生了廣泛、重要的影響。

1953年也是巴赫曼重要的一年。這一年,她以《大貨艙》等四首詩獲四七社文學獎,作為一個文學新星成為西德《每日鏡報》的封面人物。同年12月,她出版了第一部詩集《延期償還的時間》,之後她辭掉了電臺的工作,和音樂家亨策到意大利的伊夏島居住。1955年,策蘭在西德出版了詩集《門檻之間》。1956年,巴赫曼的第二部詩集《大熊星座的呼喚》出版。他們各自將自己的創作推向了一個新的引人矚目的高度。

這是戰後德語文學“詩歌的十年”。1958年,在不萊梅文學獎獲獎辭的最後,策蘭這樣說:“我相信不僅我自己帶著這樣的想法,這也是一些年輕詩人的努力方向。”策蘭所說的這些年輕詩人,主要包括了四七社詩人群,如埃希、巴赫曼、恩岑斯貝爾格,以及後來致力於小說創作的格拉斯,等等。相對於在戰後復出的表現主義詩人本恩的“絕對詩”與布萊希特的社會諷喻詩歌,策蘭顯然與上述四七社詩人有更多的共同點。埃希於1950年第一個獲得四七社文學獎,他的成名作《清單》,成為戰後文學清算和語言淨化的一個重要標志。巴赫曼的“到期必須償還延期償還的/時間已出現在地平線上”(《延期償還的時間》),帶著一種緊迫感和警示感,已成為戰後時代意識的一部分。恩岑斯貝爾格的詩則更多地帶著一種歷史反省和批判的鋒芒,如《寫進高年級的課本》(劉國慶譯):“不要讀歌賦,我的兒子,讀一下航空時刻表:/它們更為準確。趁為時不晚,/打開海圖。要警惕,不要唱歌……”

策蘭和巴赫曼一起,經歷了這樣一個激發著他們的詩的年代。1957年10月11日,策蘭到西德烏佩塔爾參加“文學聯盟”年會(該文學聯盟於1945年年末成立,全名為“精神革新協會”),並在那裡與巴赫曼重逢。在四年沒有聯繫之後,他們順從了他們之間的那種引力,並恢復了他們的愛情關繫。會議之後,他們一起來到科隆,住在鄰近大教堂和萊茵河畔的王宮街一家旅館,該街區一帶在中世紀為猶太人的居住地和受難地(不僅在納粹時期,在中世紀發生的一場大瘟疫中,猶太人就曾作為禍因慘遭集體屠殺)。策蘭後來寫出了這首詩,並從巴黎把它寄給了巴赫曼:心的歲月,夢者

為午夜密碼

而站立。有人在寂靜中低語,有人沉默,

有人走著自己的路。

流放與消失

都曾經在家。你大教堂。你不可見的大教堂,

你不曾被聽到的河流,

你深入在我們之內的鐘。多麼好的一首詩!詩一開始的“心的歲月”,即給人一種屏心靜氣之感,似乎詩人所經歷的全部歲月,把他推向了這一刻。接著是“夢者”的出現,他不是因為眺望星空而是因為“午夜密碼”而站立——這種策蘭式的隱喻,指向了歷史和宇宙那黑暗的、解不開的謎。

接下來,詩人由眼前所見延伸到歷史的深處,並由此發出了他的追問:“你大教堂。”句式很不尋常,而且在詩中單獨成節,我們可以體會到當一個詩人在午夜面對宇宙的寂靜和黑暗、面對那消失的苦難歷史從而直接發出呼喊時的那種內心湧動了!

詩寫到這裡,被推向一個高潮——“你大教堂”,這就是詩人要追問和述說的一切,而接下來的,不過是它的回聲。因此在全詩的最後,詩人所追問的大教堂、所凝望的黑暗河流和所傾聽的鐘聲,被轉入一個更深邃、內在、不可見的層面,從而有了更深長的意味。

尤其是“你深入在我們之內的鐘”這最後一句,它成為兩位詩人再次走到一起的深刻見證。在後來給巴赫曼的信中,策蘭自己也曾引用過這一句詩。它已成為他們之間的一種精神暗號。

詩歌和愛一起被點燃。《白與輕》是策蘭回到巴黎後不幾天後寄給巴赫曼的。他在信中寫道“讀吧,英格褒,讀吧:給你,英格褒,給你——”:鐮刀形的沙丘,未曾數過。風影中,千重的你。

你和我的

赤裸著伸向你的胳膊,

那失去的。光柱,把我們吹打到一起。

我們忍受著這明亮、疼痛和名字。而在詩的最後,詩人這樣詢問:你睡著了嗎?睡吧。海洋的石磨轉動,

冰光和那未聽到的,

在我們的眼中。愛情的復發帶來了詩。接下來,在一連數日的信裡,都是策蘭寫給巴赫曼的詩:《碎石駁船》、《翹起的嘴巴》、《萬靈節》、《日復一日》、《一隻手》等。對於這些接踵而至的詩,巴赫曼也有點不知所措,就干脆默默地承受著它們的衝擊。

的確,現在,是巴赫曼在“承受更久遠的黑暗”了。在該年10月28日至29日致策蘭的信中她寫道:“我要感謝你,你把一切都告訴了你的妻子,為了使她‘時間’,我卻要說,即使她能減輕,也是更加負債了。……我必須說明理由嗎?”“當我必須想到她和那孩子(即策蘭和吉賽爾之子阨裡克,1955年生)時——而我永遠不可能避免這個問題——我就不可能和你擁抱。我不知道接下去會如何。”

這就是“愛之罪”。以下就是策蘭的這首《翹起的嘴巴》:翹起的嘴巴,可以感覺:

黑色的植物。(需要它,不找尋光,留下

雪紗,留下

你的獵物。兩者都可以:

觸摸,禁止觸摸。

兩者談著愛之罪,

兩者都想存在與死亡。)葉片疤痕,嫩芽,密密睫毛。

在眼睛盡頭,陌生的日子。

豆莢,真實而開放。嘴唇曾經知道。嘴唇知道。

嘴唇沉默直到結束。但在策蘭那裡,也有一種深深的喜悅,在收到巴赫曼的上封信後他這樣回復:“毀滅嗎,英格褒?不,當然不。……不必抱怨那場暴雨,那場侵襲了我的暴雨——對我而言,無論什麼後果,它都是幸福和喜悅。”“你也知道,當我與你相遇之時,你對我來說既是感覺也是精神,兩者都是。它們永遠不能分開,英格褒。”“想想《在埃及》。當我讀它,就看見你步入其中:你是那生命的泉源,也正因為這樣,你是我言說的辯護者,並且將繼續如此。……然而,如果僅僅是言說,就什麼都不是,我隻是想即使和你沉默地在一起也好。”“英格褒,如果生命不遷就我們,還等待它並為此而存在,對我們而言,這將是一種最錯誤的方式。存在,是的,我們可以,並且可能。存在——為了相互存在。”

“存在——為了相互存在”,這話是多麼堅定而又耐人尋味!就在接著的下一封信裡,策蘭還這樣說:“《科隆,王宮街》不是一首美麗的詩嗎?……英格褒,通過你,通過你。如果你沒有說過‘夢者’,它怎麼會產生呢。隻要你一句話,我就可以生存。而現在我耳邊又響起了你的聲音!”在信中他還告訴巴赫曼他將在11月底去慕尼黑,“回到跳躍之處”。

就在策蘭說的這個時間的稍後幾天,策蘭去慕尼黑朗誦詩歌後與巴赫曼又相會了。關於此行,策蘭寫下了《日復一日》,並把它寄給了巴赫曼:你這焚燒的風。寂靜

曾飛在我們前頭,第二次

實在的生命。我勝了,我失敗了,我們相信過

昏暗的奇跡,那枝條,

在天空疾書,負載著我們,在月球軌道上

茂盛,留下白色痕跡,一個明日

跳入昨日,我們拿來

那盞燈燭,我哭泣

在你的手掌。就在寫這首詩後,策蘭還從準備出版的詩集《語言柵欄》裡選出21首詩編為一卷送給巴赫曼。在他那時的信中,他還充滿激情地記下了巴赫曼與他在慕尼黑火車站惜別的情景,記下了火車上那“不同尋常”的一幕:火車啟動後,他拿出巴赫曼的詩集開始讀,“仿佛一個沉溺者進入一種完全透明的光中”,當他抬起頭來,他發現坐在窗前的那位年輕女士正在拿出《音調》雜志,是最近一期,並開始翻頁,“她翻呀翻呀,我的目光可以跟隨著她翻頁,我知道,你的詩歌和你的名字即將出現。於是,它們出現了,翻閱的手停留在那裡……”

總之,巴赫曼已無處不在。她已占據了他的全部存在。

不過,這隻能是短暫的爆發,而且會留下痛苦的傷口。就在巴赫曼與策蘭相聚的時刻,她也在想著巴黎的吉賽爾,並因此而深深自責。另外,她也需要有自己穩定、安全的生活,因此,從1958年11月起,她開始與瑞士著名作家馬克斯·弗裡希同居(此後他們在一起過了四年)。也許正因為如此,策蘭在1959年出版的詩集《語言柵欄》裡,把上面這首詩的最後幾行改為:……一個明日

跳入昨日,我們拿來

丟失了那盞燈燭,我把一切

扔進無人的手掌。看來命運是注定的,它會從明日“跳入昨日”。在這種跳躍中,丟失了未來,丟失了那盞燈燭。手掌也成了“無人的手掌”。而他們都隻能生活在一種致命的“缺席”裡。策蘭在1963年出版的詩集干脆就叫《無人玫瑰》。

在這之後,這兩位詩人仍經常保持著聯繫,但他們都已理智多了。1960年5月,流亡、定居在瑞典的猶太女詩人奈麗·薩克斯獲得德國梅爾斯堡的文學獎。由於多年前最後一分鐘逃離柏林的恐怖記憶,她不願在德國過夜,決定住在瑞士蘇黎世,然後繞道到梅爾斯堡領獎。於是策蘭一家專程從巴黎到蘇黎世看望薩克斯,並在那裡見到巴赫曼和弗裡希。這兩位詩人之間的關繫,也變得更為復雜、微妙了。

而在這前後,策蘭與巴赫曼之間的聯繫,更多的和一些文學事務有關,和海德格爾生日慶祝專輯以及持續多年的“戈爾事件”有關。巴赫曼和策蘭都是海德格爾很看重的詩人,因此他請他們在自己生日時寫一首詩。巴赫曼對海氏在希特勒時期的表現當然持批判態度,但也“始終看到他思想和作品的突破之處”,因此寫信給策蘭詢問是否給海氏寫詩,策蘭拒絕了。拒絕的原因,不僅在於海氏本人,更在於策蘭不想和慶祝專輯名單上某些在他看來“不干淨”的政治投機分子為伍。策蘭的態度,最終促使巴赫曼做出了同樣的選擇。

至於“戈爾事件”(即戈爾的遺孀對策蘭“剽竊”的指控),不僅是深刻影響策蘭本人的一件大事,也把巴赫曼深深卷入了其中。

1949年11月,策蘭流亡到巴黎一年多後認識了超現實主義前輩詩人伊萬·戈爾。戈爾本人很看重策蘭的詩歌纔華,請策蘭將他的詩從法文譯成德文,並在1950年2月的遺囑中將策蘭列為戈爾基金會的五位成員之一。

但是,戈爾逝世後,戈爾的遺孀克萊爾·戈爾對策蘭的譯文很不滿,認為它們帶有太多的策蘭本人的印記,並阻止出版策蘭的譯作。這使他們的關繫布下了陰影。1952年,策蘭的《罌粟與記憶》出版後在德語世界獲得高度評價,這在克萊爾那裡引發了強烈反應。從1953年下半年起,她就把指控策蘭“剽竊”的“公開信”及相關“資料”寄給眾多作家、評論家、出版社、雜志和電臺編輯。她列舉了《罌粟與記憶》與戈爾1951年出版的詩集中相似的句子和段落。但實際上,《罌粟與記憶》中除了一首,其他詩作均出自策蘭1948年在維也納出版的詩集《骨灰甕之沙》(該詩集後來因印刷錯誤太多而被策蘭本人撤回、銷毀,隻賣出去了少許幾本),而且這本《骨灰甕之沙》策蘭也於1949年11月送給過戈爾本人。克萊爾的指控是很惡毒的,手法也很“精明”,她把她丈夫遺留的德文詩歌及片斷仿照《骨灰甕之沙》的風格做了手腳,並通過戈爾法文詩歌遺作及自己的作品加以補充,甚至將這些遺作的日期改為1948年前,並在西德出版,以置策蘭於不利的地位。另外,她還盜用了策蘭的未能出版的戈爾詩歌的德譯,把它們作為自己的翻譯。

這樣,關於策蘭“剽竊”的傳聞不脛而走。1954年,在西德就有人指責策蘭抄襲。1957年策蘭在不萊梅朗誦時,聽眾中還有人問起了克萊爾的指控,使策蘭憤而離席。更使策蘭難以承受的,是對他個人的這種詆毀與在西德死灰復燃的反猶浪潮的某種“同步性”。1957年他在波恩大學朗誦時,反猶分子曾在他朗誦的教室黑板上寫下惡毒的標語。更可怕的傷害還在後面:1960年春天,慕尼黑一家新創辦的詩歌雜志以“爆猛料”的架勢,以“關於保羅·策蘭的不為人知的東西”為題,發表了克萊爾的信,並在編者按中聲稱拒絕“舔策蘭先生的屁股”。幾家西德著名的報刊不加任何考證和辨別,就直接引用了這些誹謗性的東西。這實際上使對策蘭的指控達到了一個高潮。

縱然巴赫曼、恩岑斯貝爾格、延斯、斯聰第等著名詩人和批評家都曾出來為策蘭辯護,德國語言和文學學院、奧地利筆會都一致反駁這種指控(正是在克萊爾的信公開發表以後,德國語言和文學學院決定將該年度的畢希納文學獎授予策蘭),但是傷害已經造成,以致策蘭很難從中走出。他不僅感到自己成為誹謗的對像,也感到自己成了新反猶運動的犧牲品,在1962年年初寫給阿多諾的信中他就這樣稱:“這整個事情是一樁德雷弗斯丑聞,卷入的還有其他所謂的思想界精英。”(阿多諾並沒有回復這封信,也許在他看來策蘭過於敏感了。)在給朋友沃爾曼的信中,策蘭還這樣說:“此事根本不再是關於我和拙詩的問題,而是關繫到我們全體尚能呼吸的空氣。”在信的邊緣他還補充寫下:“人所不願見到者,終究是詩。然而詩還是有的,因為荒謬……”轉引自李魁賢:《德國文學散論》,123~124頁,臺北,三民書局,1973。

策蘭的內心的確十分苦澀,在承受傷害的同時,他的反應也日趨極端了(實際上,從克萊爾那裡發出的惡毒能量,已破壞了他的生活,並加速了他的最終崩潰),以致他把文學圈裡的人分為兩種:仗義的朋友與敵人的同謀。策蘭的英譯者漢伯格在策蘭詩選修訂擴大版的後記中也談到了這一點。他也曾收到克萊爾寄來的那些東西。他十分厭惡,請她不要再寄。不過,因為他不曾公開站出來“表態”,從此被策蘭視為“叛徒、敵人和摧毀者”。

這些,都體現在策蘭與巴赫曼那幾年的通信中。巴赫曼當然一直和策蘭站在一起,為策蘭做了她能做的一切,但她也在不斷地勸策蘭從中擺脫出來:“關於新一輪戈爾事件:我懇請你,讓這件事在你心中滅亡,這樣,我認為它在外面也會死亡。對於我來說常常如此:那些迫害我們的東西隻有在我們讓它們迫害我們的時候纔發生作用。”“真實使你超越於其上,所以你可以在那上面將之拂去。”(1958年2月2日)

但是,巴赫曼的這種好心勸告,在策蘭那裡並沒有起什麼作用。這裡還有一件事,批評家君特·布呂克爾發表在1959年10月11日柏林《每日鏡報》上的對策蘭詩集《語言柵欄》的評論文章,也引起了策蘭的憤怒。(該文稱策蘭的詩歌“缺乏實體的可感性,即使通過音樂性來彌補也無濟於事。雖然這個作者喜歡用音樂的形式來寫作:比如名噪一時的《罌粟與記憶》中的《死亡賦格》……在這些詩歌中,幾乎沒有什麼樂音發展到可以承載意義的作用”,等等。)他把這篇文章的復印件寄給了巴赫曼,以期聽到反響。但是,巴赫曼在回信中仍是好心相勸,馬克斯·弗裡希在來信中則大談“我們對文學批評究竟持什麼態度”,這使策蘭徹底陷入了絕望。(他們可能沒有想到,這樣一篇“文學批評”,是怎樣撕開了策蘭的創傷!)策蘭在1959年11月12日寫信給巴赫曼,極其憤怒地說:你還知道——或者是很多次:你曾經知道,我想在《死亡賦格》裡試著說什麼。你知道——不,你曾經知道——而我現在卻要提醒你——《死亡賦格》對我來說至少也是:一篇墓志銘和一座墳墓。無論誰對《死亡賦格》寫了那些,像布呂克爾這種人所寫的那些,都是對墳墓的褻瀆。

我的母親也隻有這座墳墓。在這封信的最後,策蘭甚至要求巴赫曼和弗裡希不要再和他有任何聯繫:“請求你們,不要把我置於要將你們的信件退還給你們的境地!”

不過,就在這封信發出去後,策蘭又給巴赫曼去了一信,態度也緩和了一些:“我的求救的呼聲——你沒有聽它,你沒有進入你自己的內心(我期待你能夠那樣),你在想著……所謂的文學。”“而馬克斯·弗裡希,他用了這個詞‘事件’——其實是一次呼叫!——它卻是文學的起源……”

就在巴赫曼因策蘭的上一封“絕交信”而絕望時,她又收到了這封信,“感謝主。我又可以正常呼吸了”。她感到自己受到很大的傷害和委曲,同時她又抱著一線希望:“我必須談談我們。我們不能讓它發生,我們得再次找到使我們走到一起的路,我們不能失敗——如果那樣,會毀了我。”

1960年前後的那幾年,他們就是在這種彼此傷害而又互相需要的情形下度過的。巴赫曼,這位看上去堅強、理性的知識女性,實際上如她自己所說,也同樣是一個“常常感到沮喪,在各種重負之下瀕臨崩潰,身上帶著一個如此孤絕、充滿自我解體和疾病的人”。在“戈爾事件”中她已為策蘭做了很多,但她內心的“艱難”,也隻能留在以下這封她從1961年9月27日之後陸續所寫的未寄出的長信中。該信的起因是策蘭的電話,在通話中策蘭又在抱怨過得怎樣“糟糕”、“無助”,這使她深感沮喪,並感到“我沒有更多的勇氣再繼續我們的友誼”了:…………

親愛的保羅,跟你說這些,也許又是不合時宜的,感到要說什麼真是很困難。但是,正確的時候卻不存在,不然,我早就講出來了。我真的相信,在你自己的心中存在著巨大的不幸。從外部來的那些丑惡的事情,不需要你向我保證,那的確是真實的,因為我知道其中的大部分會毒害你的生命,但是你可以穿過它們,你也必須穿過它們。現在,就全靠你,隻有你纔能正確對待它們。 信的後面,自然又轉到他們之間的關繫上,她不無心酸地這樣說:我到目前為止所遭受到的不公正和傷害,最嚴重的還是你施加於我的——……所以,我們應該開誠布公,不要失去對方。我也自己問自己,對於你來說,我是誰,在這麼多年之後?一個幻像,還是一個不再是幻像的真實存在?因為,對我來說,在經歷了如此多的事情之後,我隻希望我作為我自己存在,今天,你真正看清了我是誰了嗎,今天?這個我也不知道,這令我絕望。有一段時間,在我們在烏佩塔爾重逢之後,我相信了這個“今天”,以一種新的生命,我證明了你,你也證明了我,這對我來說就是這樣的。我接受了你,不僅是和吉賽爾一起,還有新的發展、新的苦難和新的幸福的可能性,它在我們共同承受的歲月之後到來。

…………

那就是你的不幸,我認為你比不幸更強大,而你卻背道而馳。你不希望自己成為受害者,但是,這取決於你自己不去成為他……當然,它在到來,它將會繼續到來,就從那外面到來,但是,是你批準了它來。這就是一個問題,你是否要批準它,接受它。然而,如果你自願被它制服的話,那就是你的歷史,而不會成為我的歷史。如果你對它做出激烈反應,你就接受了它。這就是為什麼我一直不贊同你。你對它做出反應,就等於給它鋪平道路。你想成為那人,被它撞沉,但是我卻不贊成那樣,因為你可以改變這種狀況。你想要他們因為你的毀滅而良心不安,而我卻不能夠支持你的這種意願。你還是理解我一次吧……

我常常感到心酸,當我想到你的時候,有時我不原諒自己,因為自己竟然不曾為你所寫下的那些詩——竟然指責我犯有謀害罪——而恨你。你越指責愛你的人犯有謀害罪,你是否就越沒有罪了呢?我居然不恨你,那簡直是不正常;如果你想要挽回並使事情朝好處發展,就應該也從這裡開始……在這封長信的最後,巴赫曼還談到了吉賽爾:“我為吉賽爾想得太多……不過我真的想著她,並為她的偉大而堅強感到欽佩,而你卻缺乏這些。現在你必須原諒我,但是我相信,她的自我犧牲,她的美麗的驕傲和忍耐對我來說,比你的訴苦更重要。”“她跟著你,在你的不幸中從未抱怨,但是如果她有什麼不幸你卻不會這樣。我期待一個男人的方方面面通過我得到證實,但是,你卻不給予她這樣的權利——多麼不公平!”

巴赫曼的長信無疑是一份重要文獻。它揭示了兩人關繫中更真實、深刻、復雜的一面,也觸及了策蘭的一些“問題”所在。但是,她仍沒有完全“設身處地”地體會到策蘭已被傷害到什麼程度。策蘭並不是不想“超越”,實際上除了信件和與人交談外,他本人並沒有正式出面反駁對他的誹謗。他在給朋友的信中也說他不想“與那些死灰復燃的戈培爾勢力攪在一起”。實際上呢,那黑暗中的“戈培爾勢力”卻又太強大!正如吉賽爾在1960年12月發給巴赫曼的求助信(她請巴赫曼和其他作家“盡快行動”,“譴責那些謊言和誹謗”)中所寫到的那樣:“英格褒,我再對您說一遍,保羅已經經受不起了。他每時每刻都在等待郵件的到來,等待報紙的刊出,他的頭腦裡全部都是這些東西。對於別的東西已經沒有留下位置了。——在經歷了七年之後怎麼還會有別的東西呢?”

的確,策蘭的反應並不能僅僅歸結於其偏執和多疑。他也完全有理由把“戈爾事件”與對猶太人的迫害和仇視聯繫起來,與“死亡的追獵”聯繫起來。其實,不獨是策蘭,很多大屠殺的幸存者,如薩克斯,也不時地被一種“被追逐恐懼妄想癥”所控制。薩克斯在1960年7月25日給策蘭的快信中就這樣寫道:“保羅,我親愛的,隻快快寫幾行:一個納粹主義聯盟正用無線電報追捕我,他們老練得可怕,知道我的每件事以及我去過的每個地方。當我旅行的時候他們使用了神經毒氣。他們秘密地在我的房間裡,通過牆裡的擴音器監聽了好多年……”Paul CelanNelly Sachs:Correspondence,Tanslated by Christopher Clark,The Sheep Meadow Press,1995

看來,一個沒有策蘭、薩克斯那樣的恐怖經歷的人,要進入他們所承受的“更久遠的黑暗”還真難!即使是巴赫曼這樣的“(策蘭)言說的辯護者”,在這些方面仍有著她的重重困難。

好在這一切對策蘭的創作本身來說也是一種激發。策蘭曾受到俄國猶太裔思想家舍斯托夫的影響。舍斯托夫曾這樣引證克爾凱郭爾的一句話:“至於我,年輕時便被賜予肉中刺。若非如此,早已平庸一生。”讀了策蘭後期的幾部詩集,我們就會真切地感到這“被賜予”的“肉中刺”!也許正因為這“肉中刺”,這不肯愈合的傷口,策蘭後來的詩作更尖銳、更有深度,在藝術上也更令人驚異了。1963年9月21日,策蘭幾乎是滿懷喜悅地重新給巴赫曼寫信:很不順利的一年——“已經過去了”,正如人們所說。

再過幾周,我將出版一部新的詩集——編入的東西多樣化,仿佛事先規定好的,伴隨我走上了一條正確的“遠離藝術”的道路。是一次危機的檔案,如果你願意這樣說的話——雖然有點極端,但如果連它也不是詩歌,那麼,什麼又會是詩歌呢?策蘭所說的詩集,為《無人玫瑰》(1963)。在這之後,他又陸續出版了《換氣》(1967)、《線太陽群》(1968)、《光之逼迫》(1970,死後同年出版)等詩集,不僅在數量上驚人,其“無與倫比”更在於:他忠實於他的創傷,挖掘他的創傷,並最終以他的創傷飛翔——正如他在獻給茨維塔耶娃的長詩《帶著來自塔露薩的書》(1962)中所寫的那樣:來自那座橋

來自界石,從它

他跳起並越過

生命,創傷之展翅

——從這

米拉波橋……就在寫出這首詩的七八年後,1970年4月20日夜,策蘭自己果真從那座橋上跳了下去!對此我們隻能說:他可以那樣“展翅”了。他的痛苦的生命已達到了他所能承受的極限,他的創傷也變得羽翼豐滿了。

就在這令人震驚的消息傳來後不久,巴赫曼在自己的長篇小說《馬利納》的手稿中添加道:“我的生命結束了,因為他在被押送的途中溺死於河裡,他曾是我的生命。我愛他勝過愛我自己的生命。”

這裡的“被押送”,指的是納粹對猶太人的“最後解決”。在巴赫曼看來,策蘭的自殺是納粹對猶太人大屠殺的繼續。加繆也稱策蘭之死為“社會謀殺”。他們完全有理由這樣認為。在策蘭之前,不止一個奧斯維辛的幸存者這樣做了。在這種意義上,策蘭的縱身一躍也可視為一種終極抗議,是“在現實的牆上和抗辯上打開一個缺口”(策蘭《埃德加·熱內與夢中之夢》)。

策蘭的這最終一跳,也不禁使我們想到了他早年寫給巴赫曼的《在埃及》那首詩:“你應對異鄉女人的眼睛說:那是水。/……/你應從水裡召喚她們……”

策蘭之死無疑也加深了巴赫曼的痛苦和精神抑郁(多年來,她一直靠藥片來緩解她的抑郁癥)。1973 年5月,巴赫曼到波蘭巡回朗誦,特意拜謁了奧斯維辛集中營猶太人受難處——她在那裡是否想到了策蘭?肯定。就在同年9月25日晚,巴赫曼死於她自己在羅馬寓所的一場突然的火災,年僅47歲。

“故事”就這樣結束了,或者說,它在我們的心中永不結束。

最後,我在這裡介紹一下這部書信集的翻譯、出版情況。最初的翻譯始於2009年2月,那時我得到了斯圖加特附近著名的“Akademie Schloss Solitude”的支持,前往德國一個月,從事策蘭詩歌的翻譯項目。(在這之前,我和芮虎翻譯的《保羅·策蘭詩文選》已在國內出版,這一次是對以前的譯文進行修訂和加注,並新譯策蘭的後期詩歌。)就在這期間,我和芮虎先生為這部剛出版不久的書信集所深深吸引,它把我們重又帶回那“心的歲月”裡,帶回對兩位詩人的命運之謎、詩歌之謎的探尋裡。為此我們還專門訪問了馬巴赫的德國現代文學檔案館,去看策蘭、巴赫曼的手稿等遺物;因為策蘭寫給巴赫曼的《科隆,王宮街》一詩,我們還特意去科隆尋訪了那條鄰近大教堂和萊茵河畔的老街,等等。這部書信集的部分中譯文在《世界文學》2009年第5期上刊出後,受到注意,很多讀者和詩人期望能夠讀到它的全譯本,這對我們也是一種激勵。這裡,還要感謝中國人民大學出版社的約稿以及在同德方聯繫版權事宜上付出的努力,正因為如此,這部書信集全譯本的面世纔成為可能。

這部書信集包括德文版編輯對信件的收藏及相關內容的說明,以及兩篇編輯隨筆和後記,皆由芮虎從原文譯出,並由我本人參照英譯本(英譯者為著名作家、音樂家、阿多諾音樂著作的英譯者Wieland Hoban)和一些研究資料逐一進行了反復修訂和文字上的處理。如實說,這部書信集“濃縮”了兩位詩人的一生,它不僅涉及書信人之間的個人“語境”,還是與政治、歷史、文化背景和人際關繫有著廣泛關聯的私密檔案,語言上也涉及法文、拉丁文、英文、意大利文等語種,因此翻譯的難度很大。芮虎先生為此付出了大量的心血,令人感佩。在翻譯過程中,我們也得到一些友人的幫助,特別是德國的庫勒博士(DrEberhard Kurrle),對翻譯中遇到的疑點和難題,逐一給予了具體的解釋,我們在此表示謝意。

還要說明的是,在編排順序上,為了方便中文讀者閱讀,我們也參照這部書信集的英譯版做了變動,即把對信件的收藏、相關說明及注釋直接和書信放在了一起。此外,為了方便中文讀者,我們還增添了一些注釋,其他部分則嚴格按照德文原版翻譯。

2012年10月

英格褒·巴赫曼與保羅·策蘭的通信

第1封,保羅·策蘭致英格褒·巴赫曼,寫在《馬蒂斯畫冊》裡的贈言與詩歌,維也納,1948年6月24日(?)

在埃及

——致英格褒你應對異鄉女人的眼睛說:那是水。

你應把從水裡知道的事,在異鄉女人眼裡尋找。

你應從水裡召喚她們:露絲!諾埃米!米瑞安!

你應裝扮她們,當你和異鄉女人躺在一起。

你應以異鄉女人的雲發裝扮她們。

你應對露絲、米瑞安和諾埃米說話:

看哪,我和她睡覺!

你應以最美的東西裝扮依偎著你的異鄉女人。

你應以對露絲、米瑞安和諾埃米的悲哀來裝扮她。

你應對異鄉女人說:

看哪,我和她們睡過覺!

維也納,1948年5月23日

致準確的一個,

在她過22歲生日的時候,

來自不準確

注釋:

第1封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。

《在埃及》:詩稿及其他手稿保存在巴赫曼遺物裡,其中還有策蘭的詩《法蘭西之憶》。

1948年5月23日:這個日子是策蘭和巴赫曼第一次認識的幾天後。巴赫曼從維也納給父母幾次寫信說:“昨天,在洛克爾博士家來了許多客人,有艾興格爾、埃德加·熱內(超現實主義畫家),都很友好。我還看見了那位著名詩人保羅·策蘭——很多很多人。”後來還寫道:“今天還有比較特別的經歷。那位超現實主義詩人保羅·策蘭,前天晚上我和威格爾在畫家熱內那裡剛剛認識的,他極具魅力,卻對我產生了熱戀。這給我枯燥乏味的寫論文的日子無疑增添了些刺激。遺憾的是,他在一個月之後就必須去巴黎。我的房間現在成了罌粟花地,因為他喜歡把這種鮮花送給我。”(分別寫於1948年5月17日和20日)。她在22歲的生日時寫道:“策蘭送給我兩冊豪華版的現代法國畫家畫冊,是馬蒂斯和塞尚的晚期作品,一冊切斯特頓(一個著名的英國詩人)的詩,還有鮮花、香煙和一首詩,都要歸我所有。一張照片,我將在假期裡給你們看。(他明天就去巴黎。)因此,我昨天在生日前夕,就和他在一起熱烈地慶祝,共進晚餐,還喝了點葡萄酒。”參見第53封信。

第2封,英格褒·巴赫曼致保羅· 策蘭,維也納,1948年聖誕節,沒有寄出

親愛的,親愛的保羅!

昨天和今天我想了關於你的,如果你願意,也是關於我們的很多事情。我不是為了讓你給我回信纔寫此信,而是因為通過給你寫信我會感到很快樂,而且,我也非常願意。事實上,我曾計劃在這幾天和你在巴黎的什麼地方見面,然而,由於我自己的愚蠢而虛榮的責任感我卻留在了這裡,使我不能動身。隻有一個問題,就是在巴黎的什麼地方?巴黎對我而言是個陌生的城市,不過反正是在某一個地方,如果真如此,就太美了!

三個月前,突然有人送給我一本你的詩集,作為一個禮物。我不知道,它已經出版了。那種情形……腳下的地板變得輕飄而有浮力,而我的手有些發抖,輕輕地發抖。然後,又久久地什麼都沒有了。幾個星期前,在維也納有人說熱內已去了巴黎。於是乎,我覺得是在和他們一起出行。

我總是不明白,過去的那個春天究竟意味著什麼。——你知道,我總是希望把什麼都弄清楚。——它真美——還有那些詩歌,我們一起創作的那首詩。

今天,你對我來說是如此親近,如此真切。這就是我一定要告訴你的——但在那時,我卻常常疏忽了對你這樣講。

等我一有時間,我就可以用幾天去看你。你也想見到我嗎?——一小時,或者兩小時。

很多,很多的愛!你的

英格褒

1948年聖誕節

注釋:

第2封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。

給我回信:在策蘭離開維也納的半年內,兩人沒有留下他們之間的任何通信。

詩集:策蘭從巴黎通知他的詩集《骨灰甕之沙》(9月底出版的)停止發售,主要是書中有許多印刷錯誤。其中的詩歌隻有極少部分寫於維也納期間。在巴赫曼所收藏的樣書(巴赫曼500冊遺書中的第18號)中,有為了讓人朗誦而用鉛筆做下的記號,巴赫曼在第52頁的詩歌題目《多卡利翁與皮拉》左邊畫了個巨大的叉,將第53頁《人與丁香花》的末行,改寫為後來在詩集《罌粟與記憶》中的定稿內容“讓一個人從墓中出來”(新的題目為《遲與深》)。參見第42封信。

熱內:畫家熱內和他的妻子裡雷格,是策蘭在維也納期間在與那裡的戰後超現實主義藝術家的聯繫過程中認識的。策蘭的文章《埃德加·熱內與夢中之夢》於1948年8月在熱內的畫冊重印本上發表。熱內幫助集資出版策蘭詩集《骨灰甕之沙》,並無償為詩集提供了自己的兩幅石版畫。由於策蘭離開維也納之後,熱內的妻子裡雷格沒有很好地監管策蘭詩集的出版,造成他們之間的不和。

我們一起創作的那首詩:在策蘭和巴赫曼的遺物裡都沒有發現這首兩人合作的詩。(也許這隻是一個隱喻性的說法。)

第3封,保羅·策蘭致英格褒·巴赫曼,巴黎,1949年1月26日

英格褒

試一試短暫地忘記,我這麼長時間地、頑固地保持沉默——我經歷了許多憂傷,比我的兄弟從我這裡帶走的還要多,我的好兄弟,他的房子你肯定沒有忘記。給我寫信吧,裝著好像給他寫一樣,他總是在想著你,他在你的圓形畫像框裡放進一張葉片,那是你現在已經丟失了的。

讓我,讓他不要等待!

我擁抱你

保羅

1949年1月26日於巴黎埃克爾街31號

注釋:

第3封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。手寫的航空信。致奧地利維也納3區貝阿特麗克斯巷26號,英格褒小姐。法國巴黎5區埃克爾街31號,保羅· 策蘭。郵票被撕掉。

圓形畫像框:在巴赫曼的遺物裡沒有發現。

埃克爾街:從1948年夏天開始,策蘭在拉丁區奧爾良旅館(薩萊· 聖日耳曼旅館)租了一個房間住在那裡,按月計費。

第4封,英格褒·巴赫曼致保羅· 策蘭,維也納,1949年4月12日

親愛的你:

我很高興,收到了你這封信。現在,我又要讓自己長久等待了,完全是沒有目的也沒有不友好的念頭。你自己也知道,有時就是這樣。不知道是什麼緣故。我給你寫了兩三封信,可是都沒有寄給你。然而,這意味著什麼呢?我們互相都想去對方那裡,可能需要很長時間去努力。

我不是隻是跟你的兄弟說話,今天幾乎就隻是在和你說話,因為通過你的兄弟我愛上了你,你不可以這樣想,我隻是從你身邊走過而已。春天很快就要來了,在去年是一個很特別的春天,令人難以忘記。每當我穿過市政公園,就會想到它就是整個世界,而我依然是那時的那條小魚。

我其實一直都有所感覺,你有很多困難,讓我知道吧,如果收到更多的信,是不是會對你有所幫助?

在秋天,有朋友送給我你的詩篇。那真是一個悲哀的瞬間:因為我從別人那裡得到它,而沒有親自從你那裡得到隻言片語。然而,每一行詩又都寫得是那麼好。

如果你知道以下這些,你也許會感到開心:有的時候,有人會打聽你,有一次甚至是一個來自格拉茨城的毫不相識的人向我打聽你的地址,直到我給了他,他纔滿足。還有那小個子的娜妮和克勞斯·德姆斯,每當談到你,他們的臉上就會顯露出歡喜的神情。

今天,我纔真正明白,你去巴黎是多麼正確。如果我在秋天突然出現在那裡,你會說什麼呢?拿到博士學位,我就可以在美國或者巴黎得到獎學金。我對此事還一點也不相信。如果真那樣,就太好了。

關於我自己,沒有什麼好說的。我寫了很多作業,學業快要結束,同時,我還給報刊還有電臺寫了比過去更多的東西。我盡量不去想自己,讓自己閉著眼睛去應該去的地方。顯然,我們把什麼都置於懸念之中,以致自己都不能解決,走了很多彎路。然而,有時我是這樣沮喪,害怕有一天,我再也不能繼續前行了。

在結束此信之前,我還想告訴你,那張葉片,你放在我的圓形畫像框裡的,沒有丟失,即使是很久都沒有在裡面了,我也總是想念著你,並聆聽著你的聲音。1949年4月12日於維也納

注釋:

第4封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。手寫書信。信封闕如。

沒有寄給你:參見第2封信。

你的詩篇:指《骨灰甕之沙》。這個朋友不知道是誰。

來自格拉茨城的毫不相識的人:可能是指詩人和翻譯家赫爾策爾。在1950年4月,他和熱內出版了《超現實主義年鋻》,其中選了策蘭的詩歌和翻譯。

娜妮和克勞斯·德姆斯:娜妮是巴赫曼的女友,高中的同學;後來,娜妮的丈夫克勞斯·德姆斯在維也納認識了策蘭。克勞斯是詩人和藝術史學者,娜妮是日耳曼文學學者。他們先後於1949年和1950年在巴黎攻讀學位。他們都是策蘭的好友。(他們與策蘭的書信集也正在準備出版。)

美國或者巴黎得到獎學金:這兩者巴赫曼都沒有得到。(參見第10封信附件、第18封和第21封信。)巴赫曼在1950年秋天的巴黎之行,隻得到了維也納市政府的300個奧地利先令作為補助。

給報刊還有電臺寫了……東西:巴赫曼在《維也納日報》上發表了《天空和大地》(1949年5月29日)、《斯芬克斯的微笑》(1949年9月25日)和《陰間的荒漠商隊》(1949年12月25日),在維也納的刊物《時代》上於1949年4月15日發表了詩歌《醉酒的夜晚》。給紅白紅電臺的文章沒有保留下來。

第5封,英格褒·巴赫曼致保羅· 策蘭,維也納,1949年5月底、6月初(?),未寫完的信稿

保羅,親愛的保羅:

我向往你及我們之間的童話。我應該做什麼?你我相隔如此遙遠,而你的明信片,曾使我得到片刻的滿足,但現在已感到遠遠不夠。

昨天我從克勞斯· 德姆斯那裡得到了你的詩作,這些詩我以前都沒有讀過,其中有3首是你最近寫的。我幾乎不能接受,它們繞了這麼大一個彎兒纔到達我的身邊。求你了,請你今後不要這樣。你也要直接給我一點什麼東西纔行。

我可以比別人更能理解你的詩歌,因為我們曾經在裡面相遇,從那以後,貝阿特麗克斯巷就不復存在。我常常想念你,沉湎於你的詩歌,並在裡面與你對話,將你陌生而黝黑的頭抱在我的雙臂間,想把你沉重的石頭從你的胸口搬開,將你拿丁香花的手解放出來,讓你聽到歌唱。而我從來都不用刻意去想你,你自己就那樣出現在我面前。一切照舊,我有了工作,成功了,男人們以各種方式圍繞著我,對我卻沒有什麼意義:你、美麗和憂郁,分割了我飛逝的日子。

注釋:

第5封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。打字信稿。

明信片:參見第2封信。

3首:在1949年5月26日,德姆斯感謝策蘭寫的兩首詩,即《誰像你》和《誰的心》。後一首的打字稿在巴赫曼遺物裡找到。

貝阿特麗克斯巷:1949年6月,巴赫曼從她曾經和策蘭在一起時居住的貝阿特麗克斯巷26號的寓所搬出來,搬到了哥特弗裡德—科勒爾巷13號,在那裡,她與女友利貝爾合租了一間屋子,也是在維也納3區。

你拿丁香花的手:指策蘭的詩《多卡利翁與皮拉》最後的句子。

第6封,保羅·策蘭致英格褒· 巴赫曼,巴黎,1949年6月20日

英格褒:

“不準確”和遲到的我進入了這一年。也許隻是因為我希望,除了你沒有別人在那裡,當我將罌粟花——如此多的罌粟花和記憶——也是如此多的記憶,兩束光燦燦地豎立在你慶祝生日的桌子上時。幾個星期以來,我都為這個時刻感到快樂。

保羅

注釋:

第6封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。航空明信片,上面是夏加爾的畫作“綠眼睛”。致奧地利維也納3區貝阿特麗克斯巷26號(被改為哥特弗裡德—科勒爾巷10/13),英格褒·巴赫曼小姐。保羅·策蘭,法國巴黎5區埃克爾街31號。

夏加爾:策蘭喜歡這位俄國猶太人畫家。參見其詩《茅屋之窗》。

“不準確”和遲到:參見第1封信。

罌粟花和記憶:暗示《花冠》裡的詩句。這是策蘭第一部詩集《骨灰甕之沙》裡第一組詩的名字,也是策蘭1952年12月正式出版的第一部詩集的名字。關於罌粟花可參見第1封信。在1949年6月24日,巴赫曼寫信給父母:“今天,還有些生日禮物姍姍來遲,策蘭從巴黎寄來了一束令人欣悅的罌粟花。”

慶祝生日的桌子:1949年6月25日,是巴赫曼23歲的生日。

第7封,英格褒· 巴赫曼致保羅·策蘭,維也納,1949年6月24日

親愛的你:

我根本沒有想到,今天上午——事實上去年也是如此——你的明信片如期飛來,飛進了我的心中,唉,是的,我愛你,而我那時卻從來沒有把它說出。我又聞到了那罌粟花,深深地,如此的深,你是如此奇妙地將它變化出來,我永遠都不會忘記。

有時,我不要別的,隻想離開這裡,去巴黎,去感覺你是怎樣握著我的雙手,你會怎樣全身心地用鮮花擁著我,於是,再一次忘記你從何處來,你又要去往何地。對於我,你來自印度或者一個更遙遠的地方,一個黝黑的、褚色的國度,對我而言,你是沙漠、海洋和一切神秘之物。至今,我都還不了解你,常常因此而害怕你,我簡直不能想像,你應該做什麼,而我們在這裡卻在做著別的事情。我應該為我倆擁有一座宮殿,把你帶到我身邊,從而讓你在宮中成為我的施展魔法的主人,我們會有許許多多的地毯和音樂,並發明愛。

我常常在想,《花冠》是你最美的詩,是對一個瞬間的完美再現,那裡的一切都將成為大理石,直到永遠。然而,我這裡卻不是“時候”。我饑渴著什麼,卻又得不到,這裡的一切都淺薄而陳腐,困倦而陳舊,無論新舊都是如此。

8月中旬我將去巴黎,隻有幾天。別問我為什麼,為了誰,但是,你要在那裡等我,給我一個晚上,或者兩個三個……帶我去塞納河畔,我們將長久地注視,直到我倆變成一對小魚,並重新認識對方。

英格褒

注釋:

第7封信收藏在奧地利國家圖書館手稿部。打字書信。信封闕如。

《花冠》,不是“時候”:參見策蘭《花冠》一詩:“是時候了,它欲為時間。”

查看全部↓

" | | |

| | | | |

|